Waldorf blofeld

- 2008/05/16

Waldorfと言えば1980年代にウェーブテーブル方式のシンセサイザーであるPPGWAVEをこの世に送り出し、今もなおその独特なモーフィングサウンドはPCM音源等で再現されています。

PPG以降、ウェーブテーブル方式も進化を遂げ(MicroWave, MicrowaveII, MicroWaveXT)、また、最高峰のTheWAVEへとつながります。TheWAVEに至っては、当時の価格で120万円。そのほとんどが受注生産に等しい数しか出ませんでした。

Waldorf社がウェーブテーブル方式のシンセシス以外で、初めてヴァーチャルアナログ音源方式を採用してこの世に送り出したのが、Qシリーズです。

Qシリーズは、Qを中心にフィルター部をアナログ化したQ+(Plus)、廉価版のMicroQシリーズとラインナップが揃っており、その独特な厚み、暖かさのある太いオシレータはシンセサイザーファンを唸らせました。

また、Qシリーズにはアナログモデリング波形以外に、オシレータ1、2それぞれに2種類のウェーブテーブルを備えていたため、かなり広範囲な音造りを楽しめたのもその人気の秘密でしょう。

これらの名機は、Waldorf社の経営破綻により一度この世から去ることになります。 そして2007年NAMMショーにて新たな「新生Waldorf」として新機種が発表されたのは記憶に新しいところです。 また、最近ではPhoenixEditionとして限定生産のブラックのQ,Q+,MicroQが再発されたことでも話題です。

そのNAMMショーで発表されたblofeldがようやく発売されました。

では、blofeldの仕様を説明しましょう。

基本的なスペックは、歴代のMicroWaveシリーズ、Qシリーズの思想を受け継ぎ、現代の技術を駆使してあの小さなデスクトップ筐体にほぼ同等なスペックを搭載してきました。

3オシレーターの構成で、基本的なアナログ波形(Pulse / Sawtooth / Triangle / Sine / Wavetable)を搭載していますが、なんと言っても特徴的なのはWavetableをQに引き続き搭載していることです。また、QのWavetable以外にもMicrowave II / XT / XTkシリーズの波形まで搭載されています。波形レベルでは、QやMicroQよりも豪華な仕様になっています。

フィルターも豪華です。

- Low Pass 24 dB / 12 dB.

- Band Pass 24 dB / 12 dB.

- High Pass 24 dB / 12 dB.

- Notch 24 dB / 12 dB.

- Comb+/- Filter.

- PPG Low Pass Filter(PPG WAVEのシミュレーションフィルター).

音色を決定付けるフィルターをこれだけ搭載したシンセサイザーはあまりないでしょう。しかも、この価格帯のデスクトップ・シンセサイザーでは存在しません。それだけ、音に対するジャーマンシンセのこだわりが見受けられます。

今回最も特徴的なのは、オペレーション液晶画面が128 x 64 pixelsの大型になったことです。

QやMicroQでは、2行の液晶デジタル表示でした。ただでさえ直感的に音造りの操作しやすいインターフェースに、大型の液晶が付いたことで様々な情報を表示できるようになりました。

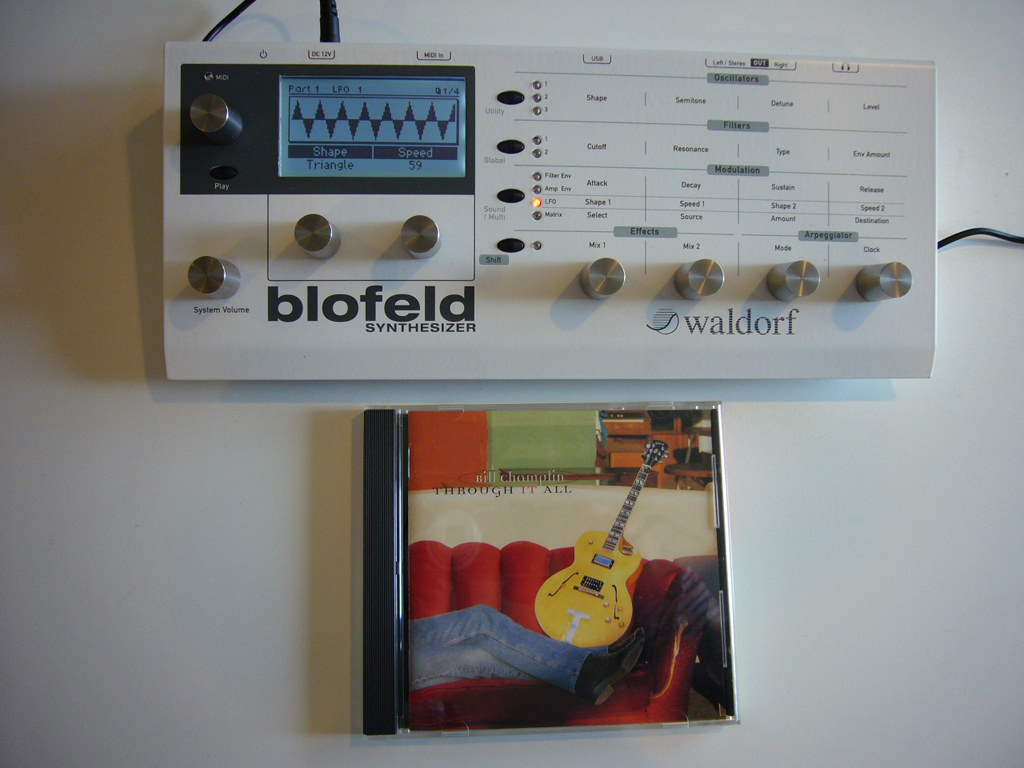

まずは、本体ボディを見てみましょう。 アルミで作られた強固なボディです。ノブも今までの機種のようなプラスチック樹脂製ではありません。全体の大きさがわかるように、CDを一緒に撮影しています。

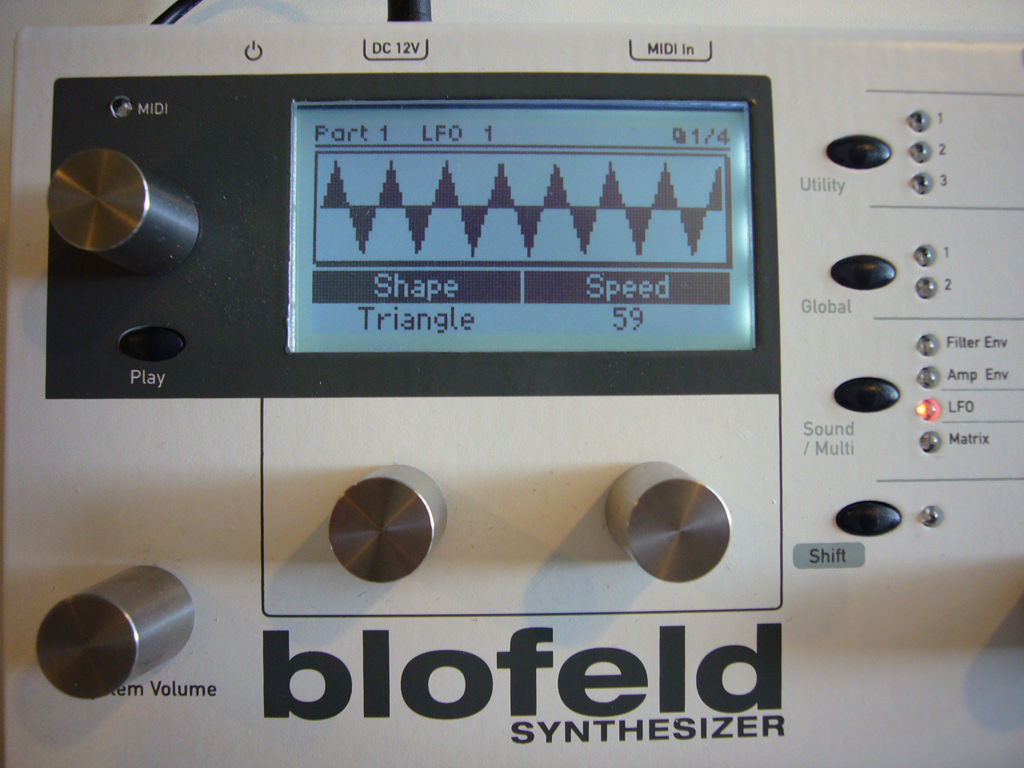

続いて、フロントパネルを詳しく見てみましょう。大きな液晶画面と、その下に画面のパラメータと連動するロータリーエンコーダのノブ。画面左側のノブは、パッチのセレクトやエディット画面のページ操作に使います。左下にあるのは、メインボリュームです。

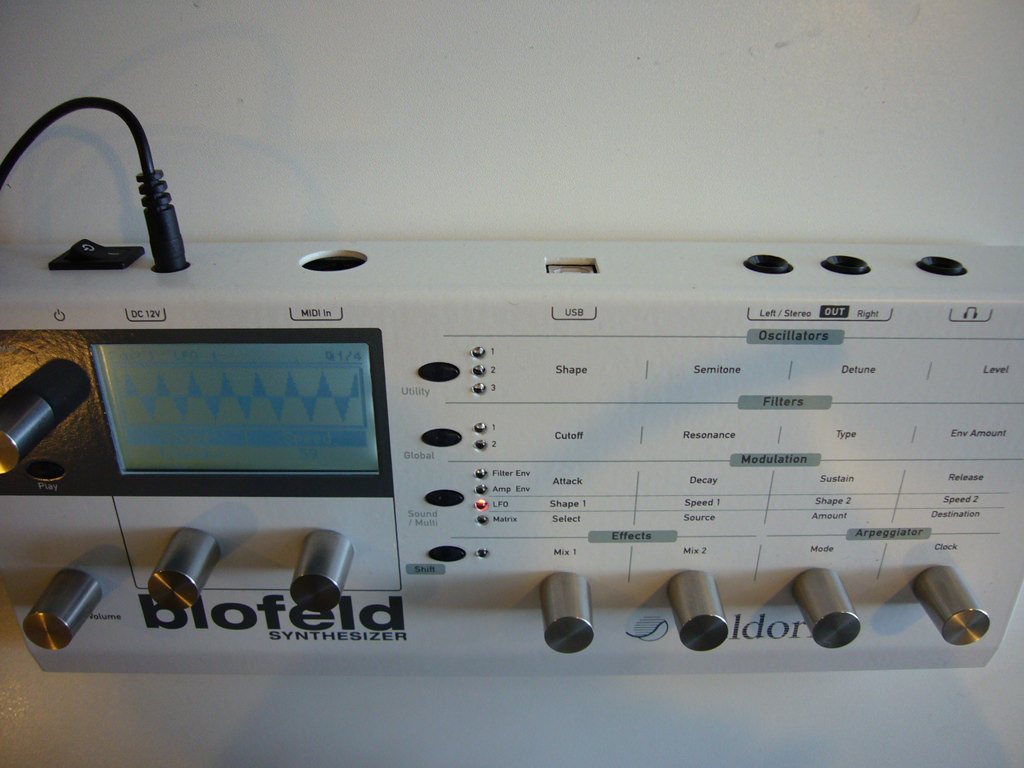

次に、本体の背面端子類を見てみましょう。左からパワースイッチ、DC、MIDI IN、USB端子、アウトプット(L/R)、ヘッドフォンが装備されています。

ここで目に付くのは、USB端子でしょう。これは、PCとblofeldを直接つなぐ事が可能なインターフェースです。専用のドライバが必要なく、OSのアップロードやパッチの読み書きがこのインターフェースで可能になります。

残念ながら、PC本体側からの操作やAccessVirusTIのような外部音源としてのコントロールはまだ出来ないようです。ただ、データのやり取りが可能なので将来的なOSのアップデートやプラグインの開発などにより対応される可能性はあるかもしれません。

パッチデータもMicroQと互換を持たせ、専用のツール(2008年4月時点未発表)でコンバートを行う事により、読み込みが可能な仕様になるそうです。

液晶パネルに表示される情報についても、一部のページを紹介します。

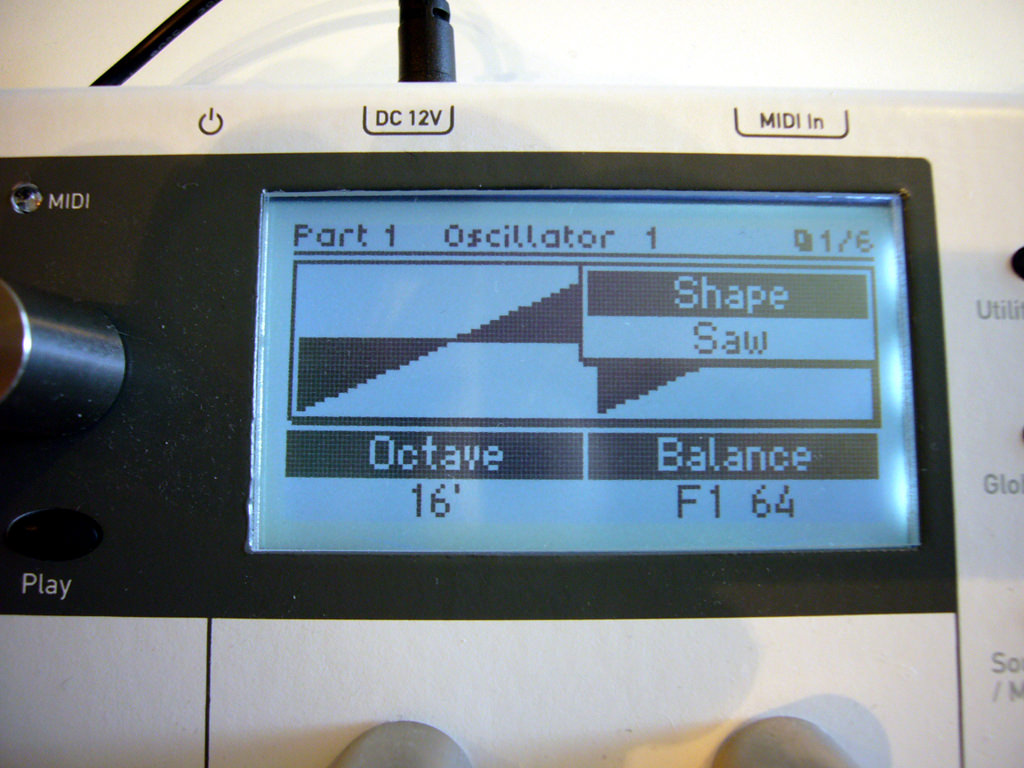

オシレータ波形を選択する

様々な波形がグラフィカルに表示されます。写真では、ノコギリ波が選択されています。

モジュレーションマトリクス

変調(モジュレーション)元と先を指定して、その変調具合を数字で確認しながらプログラミングすることが出来ます。LFO1でオシレータ3のPitchを変調しているルーティングです。

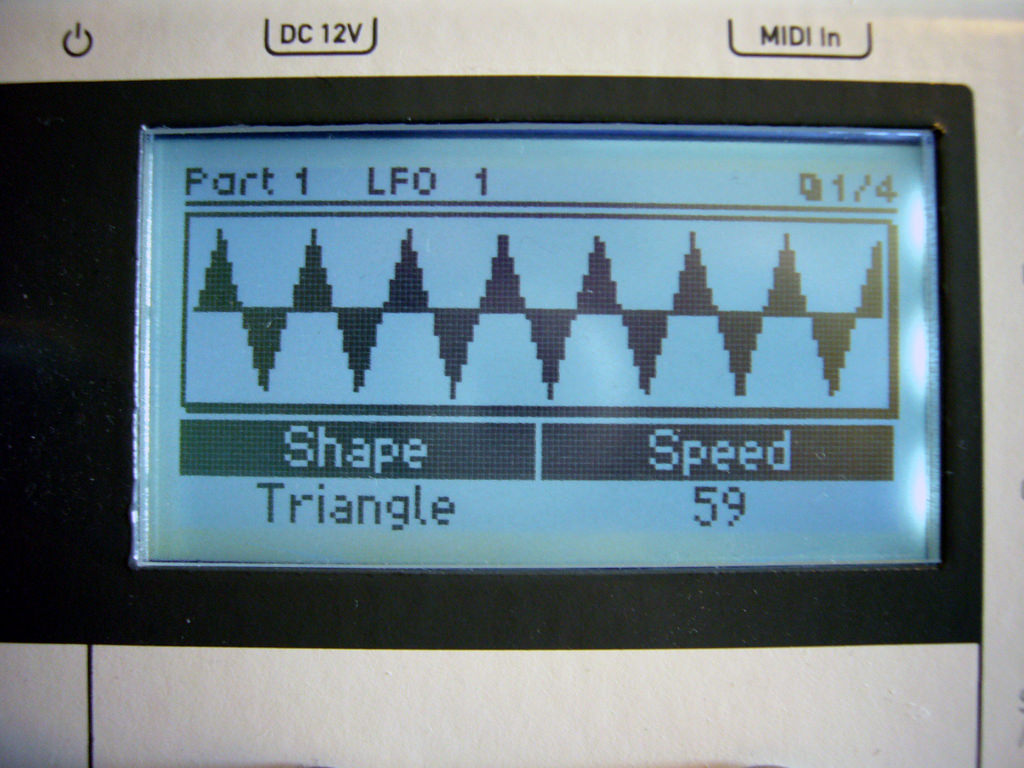

LFO

LFOもスピードに応じて周期がグラフィカルに表示されます。

さて、実際の音ですが、ミュージックトラックでは昨年の楽器フェア直後に展示用のデモ機をお借りして、一足先にそのサウンドをお届けしていました。今回は、その他のサウンドをリアルタイムに操作を行う様子をメインに撮影しました。

この映像では、オペレーションしやすくなった大型画面を交えながら、特徴的な音、操作性に優れた4種類のノブ、インターフェースによるリアルタイムな音色の変化、合成音を演奏と共に紹介しています。シンセサイザー本来の特徴的なサウンド変化をお楽しみ下さい。

このように、PCM音源、ワークステーション型、プリセット型が主流のシンセサイザーの中で、正統派かつ、時代の流れに沿ったデスクトップ型のコンパクトモデルが登場したことは、往年のWaldorfファンだけに留まらず、シンセサイザー初心者にも受け入れやすいシンセサイザーだと思います。また、価格帯も以前のWaldorfのようなハイエンドマシンに匹敵する価格帯ではなく、限りなくエントリーレベルの価格帯に収まってきていることも嬉しいところです。

この小さな筐体に、本価格的な音源を搭載したハードウェアシンセサイザー。ソフトウェアシンセサイザーとは音の出が違います。

著者: 氏家 克典