Waldorf blofeld Keyboard

- 2009/12/19

まずは基本。ドイツの会社なのでドイツ語的にはウォルドルフとなるのでしょうが、Worldwide的には「ウォルドフ」と読みます。

さて、Waldorfと言えば1980年代初頭のアナログシンセ大全盛時代に、当時画期的だったウェーブテーブル音源方式のシンセサイザーであるPPGWAVEをこの世に送り出し、今もなおその独特なモーフィングサウンドはPCM音源等で再現されています。

PPG以降、ウェーブテーブル方式も進化を遂げ(MicroWave, MicroWaveII, MicroWaveXT)、最高峰のTheWAVE(当時の価格で120万円)へとつながりますが、TheWAVEはそのほとんどが受注生産に等しい数しか出荷されませんでした。

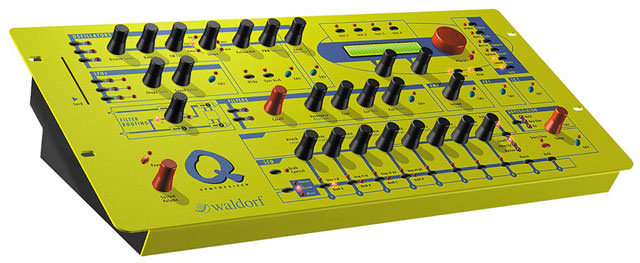

Waldorf社がウェーブテーブル方式の音源方式以外で初めてヴァーチャルアナログ音源方式を採用してこの世に送り出したのがQシリーズ。

他にもフィルター部をアナログ化したQ+(Plus)、Qの廉価版として、MicroQシリーズとラインナップが揃っており、その独特な厚み、暖かさのある太いオシレータはシンセサイザーファンを唸らせました。

また、Qシリーズにはアナログモデリング波形以外に、オシレータ1、2それぞれに2種類のウェーブテーブルを備えていたため、かなり広範囲な音造りを楽しめたのもその人気の秘密でしょう。

これらの名機は、残念なことにWaldorf社の経営破綻により一度この世から去ることになります。そして2007年NAMMショーにて新たな「新生Waldorf」として多くの新機種が発表されたのは記憶に新しいところです。

そのNAMMショーで発表されたのがコンパクトなテーブルトップタイプのblofeld。

そして今回紹介するblofeld Keyboardへと進化しました。

この価格帯では出色の豪華スペックと音色クオリティ

基本的なスペックは、歴代のMicroWaveシリーズ、Qシリーズの思想を受け継ぎ、現代の技術を駆使してほぼ同等なスペックを搭載しています。3オシレーターの構成で、基本的なアナログ波形(Pulse/Sawtooth/Triangle/Sine/Wavetable)を搭載していますが、なんと言っても特徴的なのはWavetableを搭載していることです。

またWavetable以外にもMicrowaveII/XTシリーズの波形まで搭載されており、波形レベルではQやMicroQよりも豪華な仕様になっています。

フィルターも超豪華で、LowPass 24 dB/12 dB、BandPass 24 dB/12 dB、HighPass 24 dB/12 dB、Notch 24 dB/12 dB、Comb+/- Filter、PPG LowPassFilter(PPGWAVEのシミュレーションフィルター)を搭載しています。

音色を決定付けるフィルターをこれだけ搭載したシンセサイザーは他社でもなかなか見かけません。それだけ、シンセサイザーに対するゲルマン魂のこだわりが見受けられますね。

もちろん音色も素晴らしいクオリティ。Wavetableによるスペイシーなサウンド、図太いシンセリード、シンセベースから繊細なパッド、Combフィルターによる過激なサウンドなど多彩です。

さらにこのblofeld Keyboardには60MB分のサンプリング波形まで追加されています。なかなか入魂の波形で、Piano、Zither、Marimba、AcGuitar、Organ、Strings、Chorus、Pad、Effects、Drumの41種類を一通り網羅しています。

ムービーでは、代表的プリセット音色やサンプリング波形を紹介しているので要チェック!

操作性もバツグン

鍵盤は4オクターブのセミウェイテッド49鍵(ベロシティー/アフタータッチ対応)で引き心地のよいイタリアFATAR製。もちろん液晶画面下にオクターブ切換えのスイッチがあるので、幅広い音域をカバーできます。

ピッチベンド、モジュレーション・ホイールの質感も申し分有りません。

音色エディットは整然と分かり易く分類された中央のマトリックスを使用し、4つのノブで操作します。

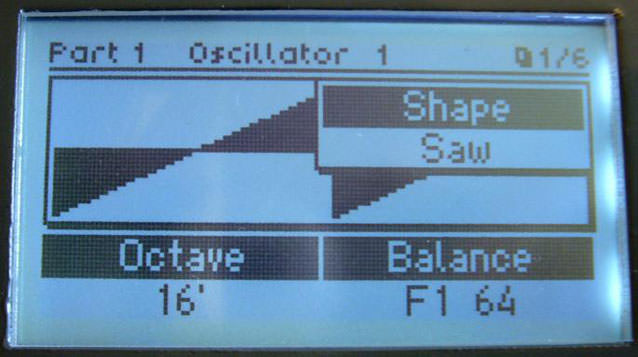

液晶画面は128 x 64 pixelsの大型で、グラフィカルに表示されるので操作性がバツグンです。オシレータ波形を選択する画面では、様々な波形がグラフィカルに表示されます。写真では、ノコギリ波が選択されています。

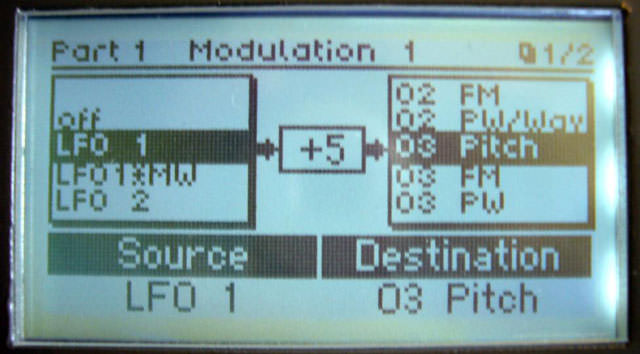

モジュレーションマトリクス画面では、変調(モジュレーション)元と先を指定して、その変調具合を数字で確認しながらプログラミングすることが出来ます。画面は、LFO1でオシレータ3のPitchを+5の値で変調しているルーティングです。

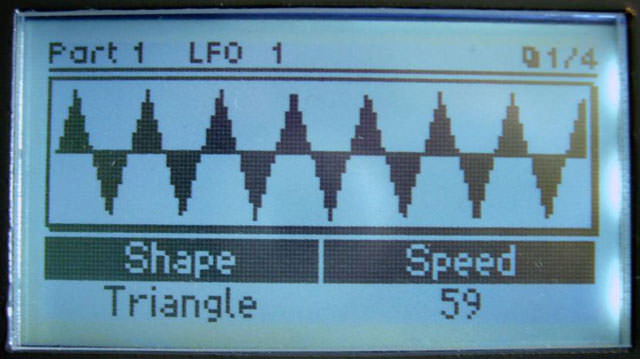

LFOもスピードに応じて周期がグラフィカルに表示されます。

この様に、グラフィカルかつ瞬時に液晶画面が反応し、ストレスなく操作が可能です。

ワークステーション・ユーザーの2台目のシンセとしてはベスト・チョイス

このように、PCM音源、ワークステーション型、プリセット型が主流のシンセサイザーの中で、正統派かつ時代の流れに沿ったblofeld Keyboardのようなバーチャル・アナログ・シンセサイザーが登場したことは、往年のWaldorfファンだけに留まらず、シンセサイザー初心者にも受け入れやすい純粋な意味でのシンセサイザーだと思います。

ワークステーション・ユーザーの2台目のシンセとしてはベスト・チョイスでしょう。また、価格帯も以前のWaldorfのようなハイエンドな価格ではなく、限りなくエントリーレベルの価格帯に収まってきていることも非常に嬉しいところです。

この筐体に本格的な音源を搭載したハードウェアシンセサイザー。ソフトウェアシンセサイザーとは出音が違います。

ムービーでは、「blofeld Keyboard」の素晴らしさを音と映像で分かりやすく徹底解説しています。

オフィシャルレビューHD版について

ミュージックトラックのオフィシャルレビューHD版では、映像はPanasonicのLumixのGH1を使用してハイビジョン映像を記録し、音声はマルチトラックでZOOMのR16を使用してデジタルレコーディングを行い、それぞれの素材をもとに映像編集しています。

著者: 氏家 克典