ROLAND D-50

- 2010/09/17

80年代の初頭から始まったシンセサイザーのデジタル化。YAMAHAがFM音源を搭載したDX-7シリーズを発売し、そのリアルな音と表現力は大ヒットに繋がりました。

そんなデジタル音源方式が主流になりつつある時代、ROLANDは違ったアプローチのデジタルシンセサイザーを発売しました。

LA(Linear Arithmetic)シンセシス(音源)という音源方式を搭載し、フルデジタルのシンセサイザー時代到来の後押しをするハイブリッド型のシンセサイザーです。

現在のようなPCM波形やサンプリングのメモリーを潤沢に使えない時代、ピアノや管楽器、弦楽器、打楽器などのアタック部分の音をPCMのワンショットまたは、LOOPさせた音の「素材」として波形を搭載し、まさにアイデアの勝利的な音源方式を搭載していました。

そのPCM波形を使用したワンショット音源部分を1系統。そしてもう1系統の音源方式には、アナログシンセシスを搭載し、この二つの音源方式をそれぞれパーシャルという括りにし、この2つのパーシャルをストラクチャーという決まった組み合わせによって音作りを行うという方式でした。

「アナログ+アナログ」、「アナログ+PCM」、「PCM+PCM」

この組み合わせに、リングモジュレーターの組み合わせも加わり、7通りのストラクチャーという組み合わせから音を作りました。

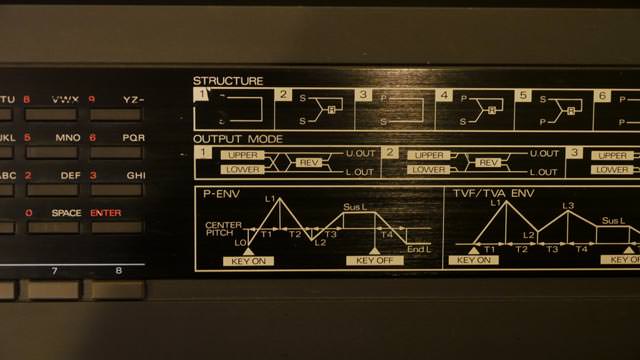

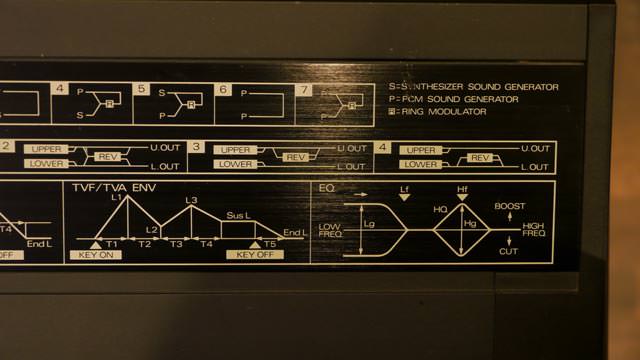

最上段のSTRUCTURE P:PCM S:AnalogSynthesizer R:RingModulator

2段目:エフェクトのアウトプットルーティング

3段目:エンベロープポジションとEQポジション

これらプログラミングに必要なストラクチャやエンベロープパターンなどを本体にプリント

そして、ROLAND独特のUPPER、LOWER、DUALなどを組み合わせて、最大4つのレイヤーとして音をプログラミングする仕様です。

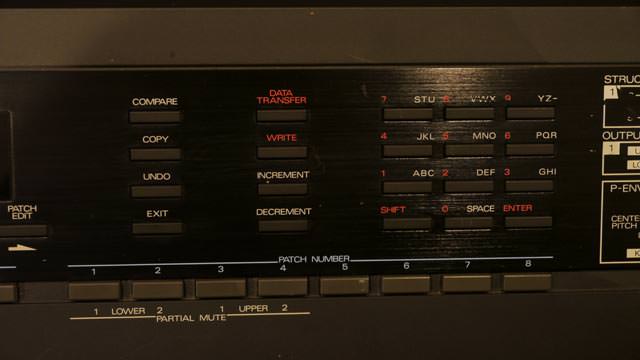

パッチセレクト、コントロールセクション

ボイス数も16音ポリフォニックで、DUAL時には半分の8ボイスとして機能しました。

これらの音源方式も特徴的だったのですが、最も音のクオリティ、効果をもたらしたのが、シンセサイザーとして初の内蔵エフェクターの搭載です。

当時のシンセサイザーにはスペック的にもエフェクターを搭載している製品はなく、外部エフェクターによってコーラスやディレイ、リバーブなどを接続してレコーディングすることが当たり前でした。ところが、このD-50にはエフェクターが最初から搭載され、音を作って出てきた音に、エフェクトをかけてステレオで出力することが出来たので、エフェクターのセッティングも音の一部としてキャラクターを構成していたとともに、高品質な音を出してくれました。

バックレイアウト:ステレオアウトやさまざまなコントローラーを接続できた

この音源方式とエフェクターが組み合わせこそが、どこかで必ず耳にした音や、名曲に使われて歴史に残るほどの「名プリセットサウンド」を生み出したわけです。

特に、リアルなベル系の音、ベルのアタックPCMとアナログのウォームなパッドサウンドレイヤーして作られた独特なベル系パッド音、ボイス系PCMとアナログ系パッドを組み合わせたコーラス系パッド音など、今でも十分に通用するサウンドがたくさんプリセットされていました。

唯一の難点は、YAMAHA DX-7にも言えることなのですが、このデジタルシンセサイザー時代の到来と共に操作パネルがデジタルディスプレイと、複合ボタンというシンプルなデザインになり、アナログ時代の独特なツマミの多いシンセサイザーと違って音作りがしづらくなってしまったと言う事です。

操作は全てこのディスプレイに表示されるパラメータ数値でプログラミング

その点、このD-50シリーズ(D-550)には、外部プログラマーのPG-1000というコントローラーが出されていました。

仕事でさまざまな音をプログラミングをしていた私としては、全てのパラメーターにアクセスできたこのコントローラーは、まさに必須のアイテムでした。

また、メモリーはインターナルの他に拡張カードとして専用のRAMカードが発売され、外部メモリーにプリセットをセーブできるようになったのも、DX-7のカートリッジ同様、この時代のシンセサイザーの特徴です。

D-50のPC拡張スロット(背面)とRAMメモリーカード

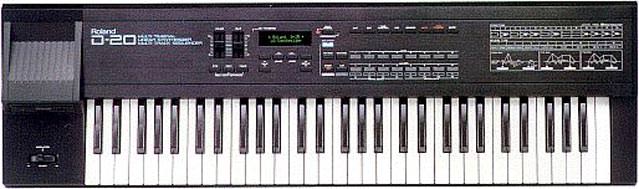

D-50のヒットと共に、廉価版のD-10,D-110,D-20が発売され、後の後継機種としてD-70が発売されました。D-70では波形をPCMの拡張カードで供給する事もでき、鍵盤数も73鍵、液晶も大型化されて発売されました。絶品のパッド系サウンドが満載で、仕事でよく使いました。

D-70

D-70

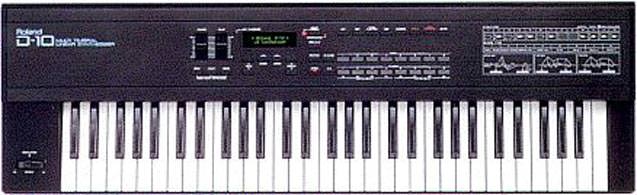

D-10

D-10 D-20

D-20

D-110

D-110

最近では、V-SynthのPC拡張Vカード「VC-1」としてD-50が蘇ったのは、記憶に新しいですが、残念ながらV-SynthGTにバージョンアップされると共に、その拡張スロットは無くなってしまいました。

映像ではエフェクターは一切使用していません。

もちろん、D-50の内蔵エフェクトのみです。

その音は、今の時代でも十分通用する素晴らしい音ばかりなのは、音を聴いてもらえればわかると思います。

オフィシャルレビューHD版について

ミュージックトラックのオフィシャルレビューHD版では、映像はPanasonicのLumixのGH1を使用してハイビジョン映像を記録し、音声はマルチトラックでZOOM のR16を使用してデジタルレコーディングを行い、それぞれの素材をもとに映像編集しています。