MT-1

- 2008/11/07

まさにアナログシンセの王道をいく画面インターフェイスですね。

- 3つのVCO(ボルテージ・コントロールド・オシレーター)。音源として実際に発音する波形やその音程に関するエリアです。各VCOにはボリュームもあるので3つのVCOのミキシングバランスが可能です。

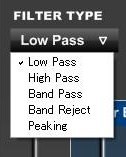

- VCF(ボルテージ・コントロールド・フィルター)。フィルターという名前のとおり、倍音を削ることで音色の明るさ、硬さを制御できます。音色の時間的変化をつくりだすエンベロープジェネレーターも装備。

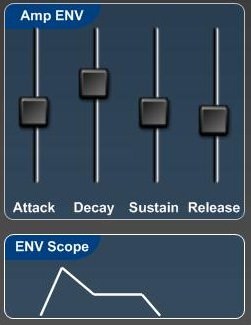

- VCA(ボルテージ・コントロールド・アンプリファイア)。音量を制御するエリアです。ここにも音量の時間的変化をつくりだすエンベロープジェネレーターが装備されています。

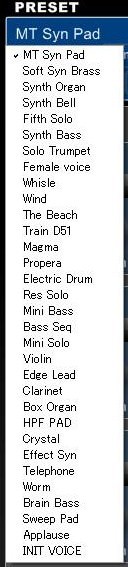

- エリアではプリセット音色を選択できます。

- LFO(ロー・フレキュエンシー・オシレーター)。可聴帯域以下の音を発する発振器です。人間の耳には可聴帯域以下の低周波は音ではなく揺れとして感じます。そのゆれをVCO(音程)、VCF(音色)VCA(音量)に変調することにより、ビブラート、ワウワウ、トレモロの効果として利用できます。それぞれ揺れの速さ(SPEED)と深さ(DEPTH)を制御できます。

- エフェクターのエリアでアナログシンセの音色にディレイ(山びこ効果/エコー)とコーラス(広がり感)を付加することができます。

- バーチャルキーボードのエリアです。

「MT-1」はこうして生まれた!

シンセサイザーは、アナログ・シンセサイザー、デジタル・シンセサイザーの2種類に大別されます。現在はデジタル・シンセサイザーが大全盛で、様々な機能が盛り込まれ、音楽制作マシンとしての側面が大きくクローズアップされている印象が強いですね。でもシンセサイザーの基本である、音を作る/合成するという大前提がかなり後退してしまっている感じがします。1,000音色以上もの膨大なプリセット音色が極上のプログラミング状態で搭載されていると、そりゃ新たに音色を作る必然性と気力(?)も失せてしまうのは当然でしょう。という私もデジタルシンセを便利に使わせていただいて多大な恩恵を受けてはいるのですが。。。(笑)

そこで、このミュージックトラック謹製ソフトウエア・シンセサイザー「MT-1」です。まさに時代に逆行したシンプル/分かりやすさ/音作りに特化したシンセで、もっとDTMビギナーの方々にもシンセサイザーの面白さを感じてほしい、というコンセプトのもとに開発されました。

でも、アナログシンセ的なスペックで見ると、VCO×3、VCF、VCA、EG×2、LFO×3と完全にミニモーグを凌駕しています。発音数は、モノはもちろん最大16音ポリフォニック。結構やるじゃないの。

各セクションの特長を見てみよう!

左上のプリセット選択エリアを見てみましょう。ぜんぶで32音色(少な!)のプリセット音色があります。すべて私の入魂プロデュースでございまっせ。

プリセットの種類も、シンセサイザー入門として相応しい、ノイズを使ったSE、風の音、波の音や、エンベロープを学びやすいクラリネットやバイオリン、本格的な倍音を駆使したベルやオルガン、ビンテージのアナログシンセサイザーをシミュレートしたブラスやパッド,ストリングス音など、かなり本格的に作り込みが出来ます。

さて、VCOセクションのオシレーターの波形を見てみましょう。

しっかり、Sine:サイン波、Sawtooth:ノコギリ波、Triangle:三角波、Square:矩形波、Noise:ノイズが網羅されています。このオシレーターが3基もあるのでウォームで重厚な音を作ることができます。この辺もミニモーグを意識していますね。

VCFセクションのフィルター・タイプは、Low Pass、High Pass、Band Pass、Band Reject、Peakingと5種類も網羅しており、かなり多彩な音色加工ができます。とくにLow Passの効きは強力で、レゾナンスの発信があまりにスゴイため仕様的に抑えたほどです。

何といってもMT-1のトピックは、音を見ることができるスコープ機能でしょう。EG(エンベロープ・ジェネレーター)ではAttack(立ち上がり)、Decay(減衰)、Sustain(持続)、Release(余韻)のスライダーの位置により、その下にあるENV Scope(エンベロープ・スコープ)の画像も視覚的に変化します。まさに音の時間的変化が目で追えるわけです。

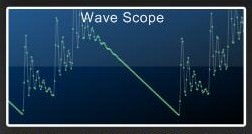

さらにVCOセクションの下にあるWave Scope(ウェーブ・スコープ)により、実際に発音している音の波形をリアルタイムに表示することができます。これはまさにオシロスコープと同じ原理で、見事に発音している波形が視認できます。

セッティングも超らくらく

メニューバーには、MIDI In、Audio、Zoom、Helpがあります。特筆すべきはMIDI Inにて接続されたMIDI機器を選択できるのはもちろんですが、「PC Keyboard」を選択すると、なんとパソコンのキーボードにて2オクターブ分弾くことができます。(もちろん和音も)これは手軽で便利ですね。

Audioでは現在使用しているオーディオ・ドライバーがすべて表示されるので、任意のドライバーを選択します。

Zoomでは画面を25%~200%の範囲で拡大/縮小できます。

あと、チップスとして、SHIFTを押しながらつまみを回すと微調整となります。オシレーターのディチューンやLFOの調整等などで微妙な調整時にかなり重宝します。

また、「MT-1」はスタンドアローンの他にVSTでも作動します。さらにVSTではスキンをビンテージ風にしたバージョンもあります。

この辺の遊び心も演出しているところがいい感じです。

みなさんも「MT-1」でシンセサイザーの醍醐味を体験してみてください!「MT-1」はここでGET!

「MT-1」はミュージックトラックが開発したソフトウェアベースのアナログ・シンセサイザーで、会員登録することにより、どなたでもフリー(無料)でダウンロードして利用することが可能です。

著者: 氏家 克典