moog minimoog

- 2010/06/12

今回紹介するプロダクツは、アナログ・シンセサイザーの超定番”minimoog”です。私が初めて買ったシンセサイザーということもあり、思い入れのメッチャ強いプロダクツでございます。

minimoogはモーグ社が1971年に発売したアナログ回路による単音シンセサイザー。

minimoog以前の、モジュールをケーブルで結線して音作りをする方式から、モジュールを固定化し信号の流れをシンプルにする事で大幅につまみの数を減らすことで音作りを簡略化しつつ、ピッチベンドやモジュレーション・ホイールを装備することで、プレイヤーの演奏スタイルも確立してしまった点など、シンセサイザー界に大きな影響を与えた大御所的存在のシンセサイザーといえます。

愛用ミュージシャンは何といっても、スーパー・キーボーディストであるキース・エマーソン、リック・ウェイクマン、ヤン・ハマー、チック・コリア、ジョージ・デュークでしょう。もちろん、minimoogのロジックや思想は現代のデジタル・シンセサイザーにも脈々と引き継がれているのです。

minimoog今昔事情

実は、minimoogがこの形になる過程で以下のプロトタイプがありました。

これらのプロトタイプを経て製品版minimoogが完成しましたが、実は発売後にも初期型、中期型、後期型が存在します。

それぞれはホイールで認識できます。透明タイプが初期型、乳白色で表面がツルツルなのが中期型、ギザギザの滑り止め加工されたプラスティック製が後期型となります。音は初期型が圧倒的に太いがピッチが不安定、中後期は安定度が格段に上がりつつ多少おとなしめになった感じです。中期、後期型にバランスのいい名器が多いかな。

1983年のMIDI出現以降は、回路はminimoogをそのまま使用しつつMIDI改造したラックマウント版の”MIDI MINI”が登場しました。(当時の価格:30万円前後)

2002年には、”minimoog Voyager”というネーミングで見事復活しました。(現行価格:45万円前後)minimoogのDNAをしっかり引き継ぎつつ、木の部分の材質やパネルが光る仕様も選択できるマニアックさが素晴らしい。

さらにバリエーションとして、”minimoog Voyeger Old School”もラインナップに加わった。(40万円前後)

ソフトウエア版として有名なのは、何といってもアートリアの”minimoog V”でしょう。その音のクオリティは、故ボブ・モーグ博士およびモーグ社からのお墨付き。私も開発やプリセット制作でフルに携わりました。フォルマント・フィルターやモジュレーション・マトリックスでモジュラーシンセ並みの音作りが可能で、現バージョンは”minimoog V2”。(29,800円前後)

Arturia minimoog V2のオフィシャルレビューは、こちらで見ることができます。

GForce(M-AUDIO)社の”minmonsta”も素晴らしい。音の太さや存在感はまさにminimoog以外の何物でもない。モーフィング機能などの先進の機能も盛り込まれている。(19,000円前後)

minimoogの機能

minimoogのパネルは、実にシンプル!ほれぼれする程、美しい!

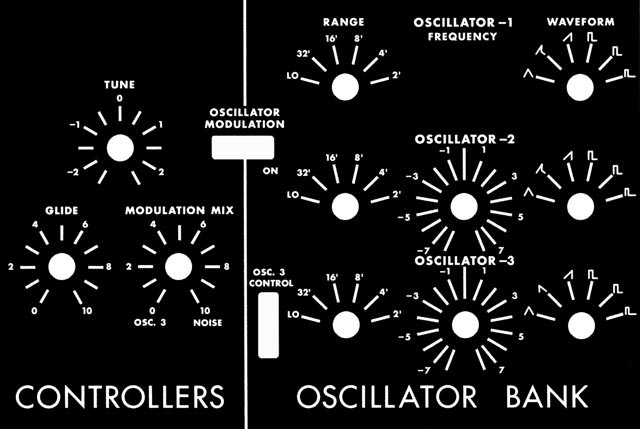

順に見てみましょう。まずはCONTROLLERSとOSCILLATOR BANK。

CONTROLLERS(コントローラー)は全体のチューニング、GLIDE(グライド=ポルタメント)モジューレーション・ホイールでのオシレーター3かノイズの変調バランスを調整します。オシレーターは3基で分厚さを演出可能。

音程をオクターブで変化させるRANGE(レンジ)、その右横の音程微調整、右のWAVEFORM(ウェーブフォーム=波形選択)があります。

ノコギリ波形のウォームな倍音感、3種類の特徴的な矩形波、マイルドかつ太い三角波、三角波とノコギリ波をミックスしたようなランプ波があり、どれも抜群に使える波形群です。

特にオシレーター3はレンジを”LO(ロー)”にセットする事でLFOとして作用でき、その際、オシレーター3の横のスイッチ(OSC.3 CONTROL)をONにすることでモジュレーション・ホイールでビブラート効果をかけることが可能です。

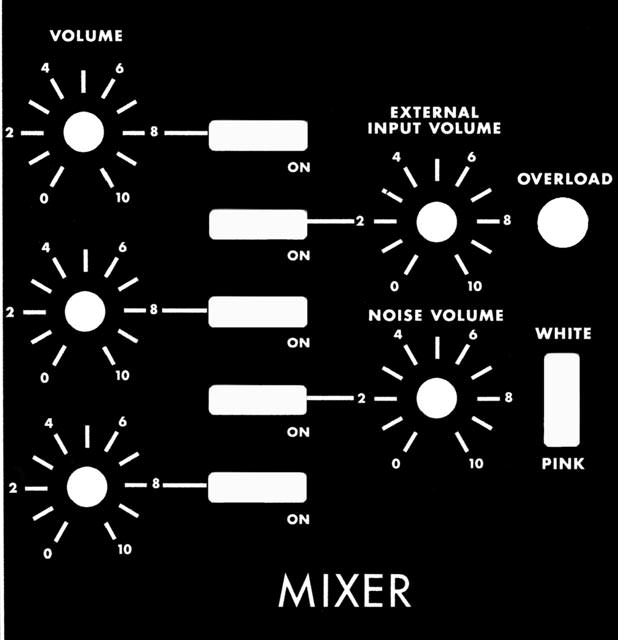

中央部はミキサー・セクション。3つのオシレーターはもちろん、外部入力、ノイズの5つのソースをミックスできます。

裏技として、minimoogにはハイとローの出力端子があり、ローの出力をスピーカーにつなぎ、ハイのアウトは外部入力に接続、外部入力つまみをオーバーロード・ランプが点灯するまで上げることで、抜群にウォームな歪みが生まれ、リード系の音色は無敵になります。

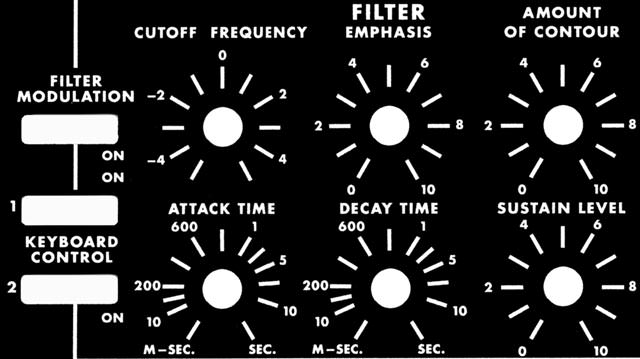

右サイドは、”MODIFIRES(モディファイア)”と称しフィルターとVCAのエンベロープで構成されています。フィルターは抜群に切れのいいローパス・フィルターが搭載されています。

上段はカットオフ、エンファシス(=レゾナンス)、フィルター・エンベロープのアマウント量。下段はアタック、ディケイ、サスティンのフィルター・エンベロープです。

オレンジ色のスイッチは上がフィルター・モジュレーション(ワウワウ効果)のオン/オフ、キーボード・コントローラー(鍵盤上で上に行けば行く程、フィルターの効きが多くなる機能)の1、2のオン/オフがあります。

minimoogのローパス・フィルターはエンファシスが0(ゼロ)の状態で豊かな低音成分を含んでおり、ベースで使用すると重低音を引き出せます。エンファシスを上げることでビヨーン感(!)は増えてきますが、低音成分も減ってきます。

また、エンファシスを最大にすると自己発振がおこり、 キーボード・コントローラーの1、2を両方ともオンにすることで、鍵盤で見事に1オクターブ12半音階で発振音を演奏できます。(その際ピッチはカットオフのつまみで制御)。この発振音にホワイト・ノイズを少々加えることで、冨田勲氏の有名な、あの口笛サウンドが再現できます。

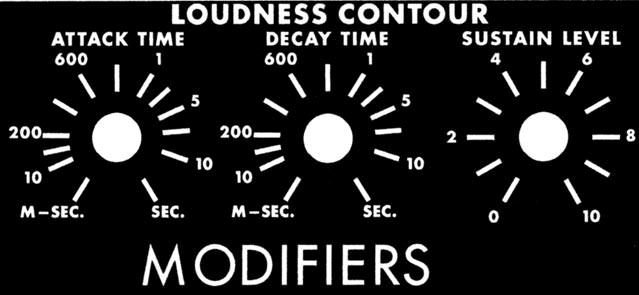

フィルターの下には、VCAのエンベロープがあります。

通常、エンベロープはアタック(立ち上り)、ディケイ(減衰)、サスティン(持続)、リリース(余韻)のADSRで表現されるのが通常ですが、minimoogにはリリースが存在しません。ディケイがリリースを兼ねているのですが、鍵盤左横のディケイ・スイッチをオンにした時のみに、ディケイつまみで設定した時間のリリースがかかり、鍵盤を離した後で音が残ります。

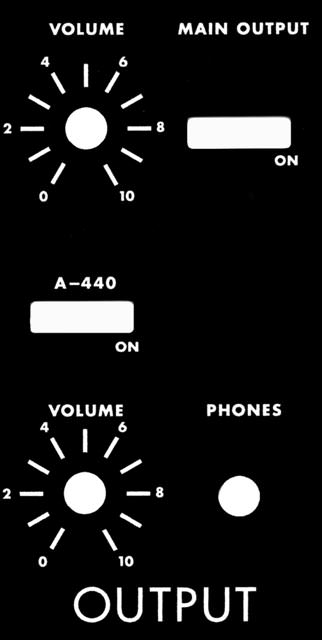

パネル右端は出力に関するOUTPUTエリアです。

ボリュームは、出力とヘッドホンの2つあり、チューニング時に便利なメイン出力のオン/オフスイッチがあります。A-440Hzのサイン波を発振するスイッチもありますが、決して正確ではないので信用してはいけません(笑)

鍵盤左にはホイールなどが集中しています。

ピッチベント、モジュレーション・ホイールという今のシンセサイザーの基本的操作子がこの時代に確立されていたのはスゴい事です。でもピッチベンドはセンターのピッチがかなり甘く、常に細心の注意が必要です。

上部には、グライド、ディケイのオン/オフスイッチがあります。ジャックにフットスイッチを刺して制御する事も可能です。

永遠の名器です!

実は今回使用した私のこのminimoogは、学生時代に手に入れました。当時の価格で42万円だったと記憶しています。すでに10万円以下で国産のモノフォニック・シンセサイザーも多数発売されていましたが、圧倒的な音の存在感にやられました!都内でminimoogを展示販売していたお茶の水界隈の楽器店、ヤマハ渋谷店、ヤマハ吉祥寺店で思う存分試奏し、最も音の太かったminimoogをヤマハ吉祥寺店で購入しました。

今でも現役で使えるのがホント嬉しい!いい買い物をしました!皆さんも気に入った楽器を徹底的に吟味し、末永く愛用しましょう!!

映像でminimoogのスゴさをチェックすべし!

Minimoogの音のスゴさと機能を映像でご堪能ください。映像ではデモ演奏と基本操作の説明をしていますが、有名アーティストのあのフレーズの音作りやフレージングの説明を網羅した後編の映像は必見やで!!

オフィシャルレビューHD版について

ミュージックトラックのオフィシャルレビューHD版では、映像はPanasonicのLumixのGH1を使用し てハイビジョン映像を記録し、音声はマルチトラックでZOOM のR16を使用してデジタルレコーディングを行い、それぞれの素材をもとに映像編集しています。

著者: 氏家 克典