ROLAND JUNO-106

- 2008/11/07

ROLAND JUNO-106。ROLANDがコンシューマ向けに発売したこのアナログシンセサイザーのシリーズの名前は、一度は耳にしたことがあると思います。

現在発売中の、ROLAND JUNO-D、JUNO-G、JUNO-STAGEこれらのシリーズは、往年のJUNOの冠を引き継ぎ、コンシューマ向けのデジタル(ワークステーション)シンセサイザーとして蘇っているほどです。

さて、往年のJUNOは何が特徴だったのか。まず、アナログシンセサイザーのポリフォニック(複数音発音)は、発信器を発音させる数だけ搭載する必要があり、当然ながらそれはコストに比例してしまいます。

当時のポリフォニックシンセサイザーは、海外ではProphet5、Oberheim。国内、特にROLANDでは、JUPITER-8,JUPITER-4とラインナップがありましたが、JUPITER-8が90万円近く、JUPITER-4も50万円近くする、もはやプロフェッショナルユースの価格帯でした。

ポリフォニックのシンセ=高額商品という図式になっていたのです。

ところが、ROLANDではJUNOシリーズとしての第一弾、JUNO-6を1982年に10万円台(\169,000)という低価格で発表したのです。オシレータはアナログなのですが、より、安定性を高めたデジタルによる電圧制御のDCO (Digital Controlled Oscilator)を採用しています。 6音ポリフォニック、各1VCOを搭載し、サブオシレータを搭載していました。

操作可能なつまみ自体は、1VCOの比較的単純な構造のため、初心者向けのポリフォニックシンセサイザーという位置づけになっていたと思います。

今の時代では当たり前ですが、内蔵エフェクトとしてトーンの違うコーラスを2種類搭載されていたのも特徴で、先進的な作りでした。ただし、JUNO-6は残念ながら、作った音のメモリが出来ないという仕様でした。

続いて登場したのは、JUNO-60というJUNO-6と比べると機能を拡張した分、価格も\238,000と少々高価になったモデルです。主な違いは、メモリーを出来るようになったことです。この時代は、作った音色をメモリ出来るだけでも大変なことでした。作った音色は、Prophet5等と同様に、当時主流のデータインターフェースだったカセットテープによるバックアップでした。

もちろん、JUNO-6、JUNO-60ともにMIDI規格以前の機種のため、MIDIポートは搭載していません。そのかわり、DCBという同期信号を制御するコネクターが装備されていました。これは、JUPITER-8と同じ規格のインターフェースです。

続いて2年後に登場するのが、今回のデモ演奏でも使用したJUNO-106です。内蔵スピーカーを搭載したJUNO-106Sというモデルもありました。価格も¥139,000と、今のコンシューマ向けのシンセサイザーほぼ同じ価格帯で、当時も発売されていたのです。

スペック的には、大幅な機能追加がありました。シンセサイズの部分では、4段階のハイパスレンジ、エンベロープの位相切替など、音作りの幅は若干増えました。また、メモリ出来るパッチの数も128種類と大幅なアップです。

もう一つのスペックアップは、MIDIポートがIN/OUT/THRUと搭載されたことです。これで、シーケンサーからのコントロールや、他のMIDI機器との連動が可能になりました。

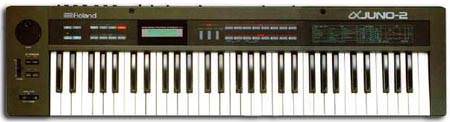

続いて、つまみを排除し、パラメータのボタンとダイヤルによるDX-7に代表される未来的なインターフェースを持った、αJUNO-1、2のシリーズをもって、アナログシンセサイザーとしてのJUNOシリーズの時代は終焉を迎えました。

スペック的には、JUNO-106の後継と言うこともあり、オシレータ(DCO)を3つ搭載するなどの拡張が行われています。ただ、この頃(1984年前後)は、シンセサイザーの大きな変革期でもあり、YAMAHA,KORGとそれぞれ個性あるアナログ、デジアナタイプ、デジタルタイプのシンセサイザーが相次いで発表されているため、JUNO-106がアナログシンセサイザーJUNOシリーズの代表機種と言ってもいいでしょう。

近年、そのJUNO-106が中古市場などで人気を博しているのは、その独特の音圧感やシンプルさだけではなく、ヨーロッパのテクノ/トランスシーンにマッチし、手軽なビンテージシンセとして火が付いて定番シンセとしての地位を築いたからです。

当時の音源を現代の音楽にうまくマッチさせた使い方が、人気を呼びました。中古市場では未だに5万円前後と、この時代のシンセサイザーにしては高額な取引がされています。 (この機種を中古で入手する場合、JUNOのFilter・VCAカスタムチップは、経年劣化で非常に壊れやすい、壊れている可能性があり、修理が困難なため、注意が必要です)

今回試奏してみてこの機種独特の音色、ポリモードやコーラスエフェクトの凄さを実感しました。皆さんもムービーでそのあたりを要チェックです!

著者: 氏家 克典