Sonicprojects OP-X PRO

- 2009/07/10

モーグ、プロフェット、アープ、ジュピター、CS80・・・往年の名機たちがソフトウェアベースで再現される中、オーバーハイムのシンセサイザーだけは、なかなか再現されることがありませんでした。 OB-X、OB-Xa、OB-8など、オーバーハイム往年の機種のサウンドは、プリンス“1999”、バン・ヘイレン“JUMP”など、その個性あるサウンドを好んだ有名アーチストの数々のヒット曲の中で聴くことが出来ます。 繊細なサウンドのイメージがあるプロフェット5に対して、厚くファットなオーバーハイムと、そのサウンドの傾向やキャラクターは、当時そのどちらも手に入れたいほど対照的でしたね。(でももちろん高かった……)

しかし...やっと満を持して登場しました。 スイスのソニック・プロジェクト社が開発した「OP-X PRO」です。 素晴らしいサウンドクオリティと斬新なアイディアが満載です。

では、早速パネルを見てみましょう!

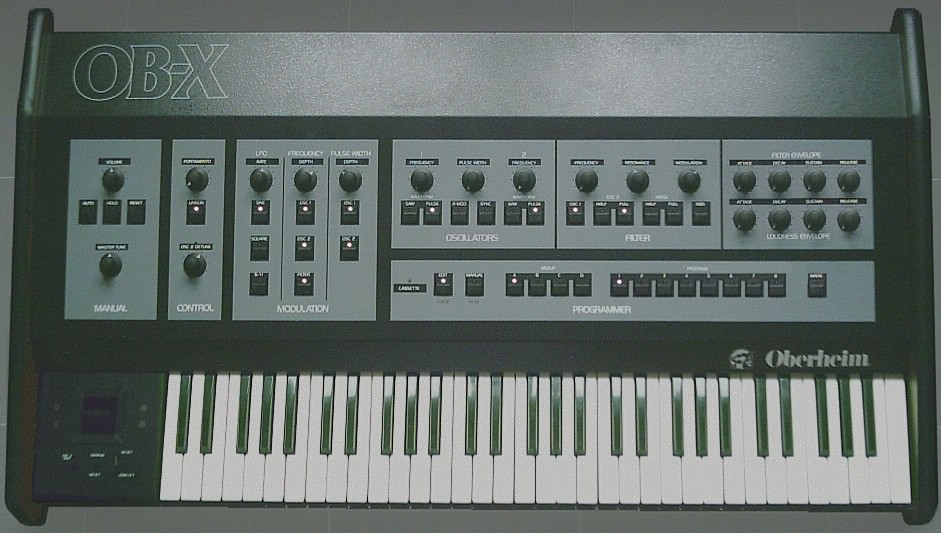

ちなみに、この「OP-X PRO」はオーバーハイムのOB-Xの機能をもとに作られています。これが。実機のOB-X。

見ての通り、そっくりですね。 ちなみにオーバーハイム・サウンドの大きな特長は、アナログシンセサイザーならではのウォームで太いサウンド・キャラクターと、各ボイスが微妙に別々の振る舞いをすることによる、不安定さが醸し出す独特の広がり感です。

「OP-X PRO」はアナログシンセ・サウンドの忠実な再現という観点から、他のソフトシンセでは成しえなかった各ボイスの振る舞いを完全再現しています。これにより、実機と同様のサウンドが得られるのです。

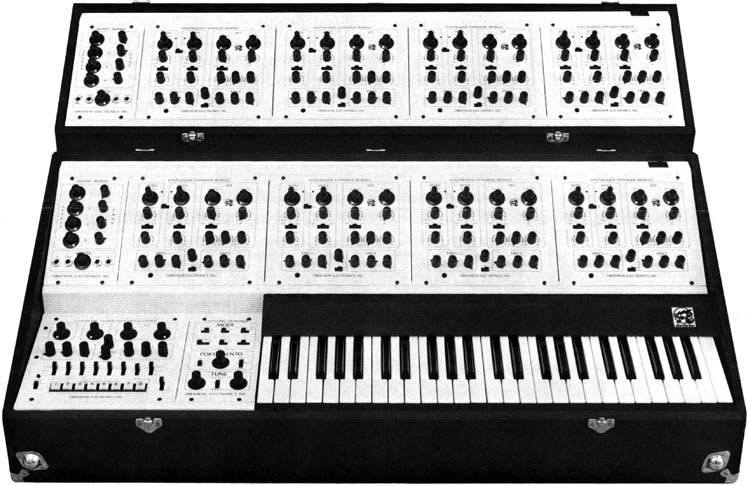

各ボイスが別々の振る舞いをするという点では、オーバーハイム8 voiceという機種がありますが、上記写真で分かるとおり、まさに完全なモノシンセが8台合体してします。

イメージとしては「OP-X PRO」は、この形態に近いプログラミングが可能といえます。では実際どのように各ボイスの振る舞いをコントロールするのかを見てみましょう。

セパレート・ボイス・デザインとは?

「OP-X PRO」では、複数のオシレーター、フィルター、エンベロープをアナログのハードウェア同様に独立、制御することで、様々な効果を作り出すことが出来ます。 開発元のソニック・プロジェクト社は、このコンセプト/技術を「Separete Voice Design(セパレート・ボイス・デザイン)」、略して「SVD」と呼んでいます

① パネル上に、ドライバーで回すノブのようなつまみがあり、これをトリムポッド(微調整つまみ)といいますが、これに「SVD」の秘密が隠されています。 まずは、フィルター。「OP-X PRO」は6音ポリフォニック(和音)での演奏が可能ですが、6つの各ボイスごとにフィルターの値を設定できます。 これにより、打鍵ごとに硬い音や丸い音が発音します。ちなみに、ボリューム上にあるインジケーターで現在発音しているボイスが点灯します。

② ディケイ(減衰)、リリース(余韻)の長さも個別に設定可能です。スローなパッドサウンドなどでは絶妙な効果を発揮します

③ ポルタメントのかかり具合も各ボイスで設定できます。この機能は特筆モノで、劇的なポルタメントを体験できます。他のソフトシンセや最近のハードシンセは絶対味わえない、素晴らしい効果です。

④ 6ボイス内でのミュートが可能です。ユニゾンにした際に音が太すぎる場合などに効果的です。

⑤ 各ボイスの定位を設定できます。これもオーバーハイムならではのゴージャスな広がり感を演出する機能です。パッド系サウンドでは、必須と言えるでしょう。

⑥ 他にも、実機では音色メモリーに使用しているボタンに、レガート、フィルターの24dB切り替え、ホイールでのコントロール、アルペジエーターなど、様々な機能を盛り込んでいます。

最後の大物“オーバーハイム”を、再現するにあたり、ソニック・プロジェクト社の「OP-X PRO」は、アナログ・シンセサイザーの本質であるハードウェア独特の挙動を見事に再現しました。バーチャル・アナログのソフトウェアによって数々の往年の名機たちが蘇る中、あえてアナログの不安定要素を、忠実かつ理論的にコントロールすることで、当時のアナログ・シンセサイザーの質感を再現するというコンセプトには、今までになく斬新で非常に好感がもてます。

上記の機能は、ぜひDVD内のムービーによる音と映像で確認してみてください。 ムービーでは、「OP-X PRO」の実力を分かりやすく堪能してもらえるよう、本物のオーバーハイム「OB-8」と出音の比較をしています。

※OP-X PROは、OB-Xをエミュレートしています。映像では、今回状態の良いOB-Xを用意することが出来なかったため、後継機種であるOB-8にてチェックを行っています。

著者: 氏家 克典