AKAI professional APC40

- 2010/02/09

その連携するDAWはableton”LIVE”。いまやDJ、トラックメーカー系ユーザー御用達のリアルタイムコントロールが売りの音楽制作/ライブパフォーマンス用音楽ソフトウエアです。

今回紹介する「APC40」はAKAI professionalとableton社との共同開発による”LIVE”専用コントローラーです。その操作性たるや、音楽性をも昇華させるポテンシャルを秘めた凄いプロダクツでした!

まずは、正面パネル面を見てみましょう。

多くの自照式ボタンやボリュームフェーダー、16のロータリーノブ、クロスフェーダーなどが機能的に配置されています。自照式ボタンやロータリー式ノブの質感や、筺体も適度な重さがあり高級感が漂っています。

リアパネルには、PCとの接続のためのUSBポートと2つのフットスイッチ端子があります。AKAI professionalとabletonのロゴが並んでいて、強力なタッグを連想させます。

まずびっくりしたのが、ドライバーのインストールなしに「APC40」とPCを接続でき、”LIVE”を立ち上げるとすべての設定がセットアップ済みで即使用できたことです。

これは素晴らしい!!初心者に易しいとは、まさにこういうことです!!

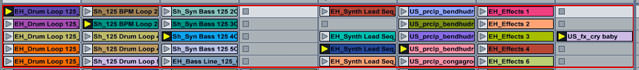

下記画面は「APC40」に同梱されているableton”LIVE” AKAI APC40エディションのセッション・モード画面です。

ableton”LIVE”には通常のDAWと同様の、時間軸に沿ったトラック構成で音楽制作できるアレンジメント・モードと、表示されたマス上に様々な音素材などを置いて再生/ストップさせたり、リアルタイムにループ録音したりして演奏や音楽制作するセッション・モードの2つのモードがありますが、「APC40」はセッション・モードに対応しています。

「APC40」がPCと接続されていると、このセッション・モード画面に下記のように赤い枠が表示されています。

この赤い枠が「APC40」の白枠内のセッション・オーバービューに対応しています。

縦5枠、横8枠なのが分かりますね。

音素材がある場所に相当するボタンは黄色に点灯しており、点灯しているボタンを押すと緑となりその音素材が再生されます。(録音時には赤に点灯)右にあるSCENE LAUNCHボタンで、その横列にある音素材すべてを再生し、下部のCLIP STOPボタンでは縦の列上で再生されている音素材をストップさせます。また、右下にあるSTOP ALL CLIPですべての音素材の再生をストップします。

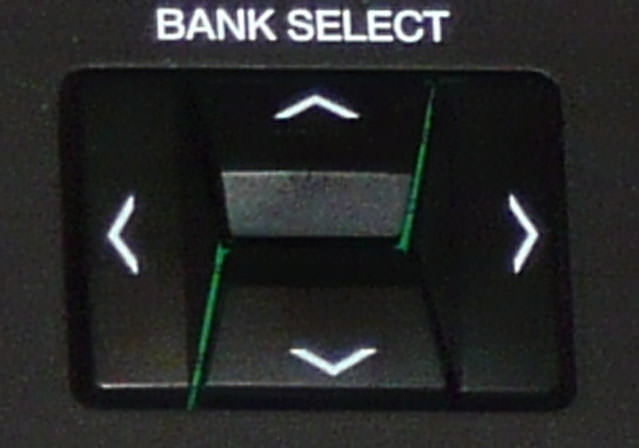

この枠は右中央部にあるBANK SELECTでスピーディに移動可能です。ここでボタンを両手でオンオフするだけでも、気分は完全にDJです。メッチャ楽しい!!それにしても、これらをPCのマウスでやると思うとゾッとしませんか?

抜群の操作性

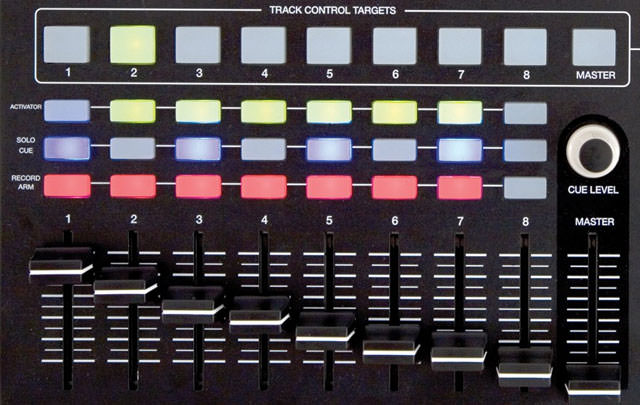

ボタンの下部には、右側のノブでエディットするトラックを選択するTRACK CONTROL TARGETボタン、フェーダー、マスターフェーダー、CUEレベルのノブがあります。ここはミキサー気分で操作しましょう。

右側上部のTRACK CONTROLでは、各トラックのパン(定位)、3系統のエフェクトのセンド(送り)量を設定できますが、このノブはロータリー式なので、自照目盛に瞬時に反映できます。DJブースのような暗いところでもバッチリです。

その下には、DEVICE CONTROLといってエフェクターやイコライザーなど”LIVE”上で設定されたトラック上でのコントロールが可能です。もちろんこのノブも自照目盛、ロータリー式で設定値が一目瞭然です。

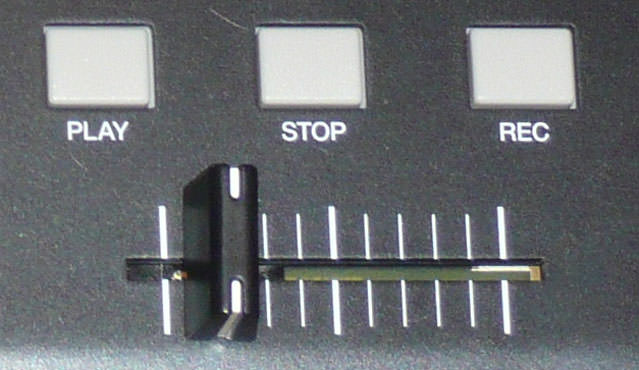

右下部には、A/Bのクロスフェーダー、PLAY/STOP/RECボタンがあります。”LIVE”のセッション・モード画面のボリュームの下で、各トラックをA/Bどちらかに設定することができ、このクロスフェーダーでAに選択されたトラックとBに選択されたトラックをクロスフェードできます。

なお、REC時には「APC40」上のすべての操作がリアルタイムで録音できます。

やはり、ここまで”LIVE”に特化したハードウエアですから全く非の打ちどころがありません!

近年まれにみるハードとソフトの完全なる融合です。間違いなく、この「APC40」は使い込むほどに手足のように自在に操作できるでしょうね。だって私でさえ、箱から出してマニュアルなしで1時間ほどで使いこなせましたから。

私、DJには縁遠いと思っていましたが、この「APC40」と”LIVE”でDJに目覚めちゃいました!DTMビギナーの皆様も、ぜひ「APC40」と”LIVE”の驚異の親和性を体験すべし!

ムービーでは、この「APC40」と”LIVE”の面白さを音と映像で徹底解説しています。ぜひご覧ください!

デモ映像

オフィシャルレビューHD版について

ミュージックトラックのオフィシャルレビューHD版では、映像はPanasonicのLumixのGH1を使用してハイビジョン映像を記録し、音声はマルチトラックでZOOMのR16を使用してデジタルレコーディングを行い、それぞれの素材をもとに映像編集しています。

著者: 氏家 克典