SonicProjects OP-X PRO II

- 2011/01/11

今回紹介するのは、SonicProjects(ソニック・プロジェクツ)の”OP-X PRO-II”です。

約1年半前に前バージョンの“OP-X PRO”をオフィシャルレビュー紹介しましたが、今回の“OP-X PRO-II”はまさにダブル・バリューのメジャー・バージョンアップ版です。

未だなかなかお目にかかれないアナログ・ポリフォニック・シンセサイザーの世界的名器”オーバーハイム”を完全シミュレートした極上のソフトウエア・シンセサイザーでございます。

この美しいパネル。ほれぼれしますな。

見てのとおり、往年のオーバーハイム”OB-X”を彷彿とさせる美しくかつ機能的なデザイン&レイアウトではありませんか。

ちなみに、前バージョンの“OP-X PRO”を見てみましょうか。

ぜんぜん変わってないじゃないかって?いやいや、よ〜く見てください。ねっ、分かりました?

では、主なバージョン・アップ項目を見てみましょう。

OP-X PRO

ポリフォニック数 : 6音ポリ(12オシレーター)

エフェクター : なし

プリセット数 : 800音色

MIDI マッピング : Pro53互換マップのみ

アルペジエイター : アップ、ダウン、アップダウン

パッチ・ブラウザー : なし

OP-X PRO-II

ポリフォニック数 : 12音ポリ

(24オシレーター)

ダブルポリフォニー

エフェクター : 2系統

(リバーブ&デイレイ)

プリセット数 : 1,500音色以上

MIDI マッピング : 各つまみの自在なCCマッピングが可能

アルペジエイター : アップ、ダウン、

アップダウン、計32種類のパターン

パッチ・ブラウザー : あり

見た目のバージョンアップ感は地味ですけど、まさにダブル・バリューとはこのことです。

この他にも、

・ピッチベンド・レンジを上下方向で別々に設定、

・12ボイス(24オシレーター)の定位プリセット

・ストリングスやパッドなどのエンベロープに効果的なリニア・アタック機能

など、数々の新機能が盛り込まれています。

もともとの特長的なOP-X PROの機能であるセパレート・ボイス・デザインによる各オシレーターの独立制御(ピッチ、パン、ミュートなど)もあいまって、全く他の追従を許さない伝統的オーバーハイム・サウンドの再現に更に磨きがかかっています。特に、パッド、ストリングス、ブラスサウンドは極上の気持ちよさですね。

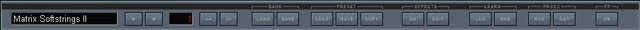

特に上部に追加されたブラウズ・バーがとても使い易い。音色の選択、管理は格段の進歩を遂げました。

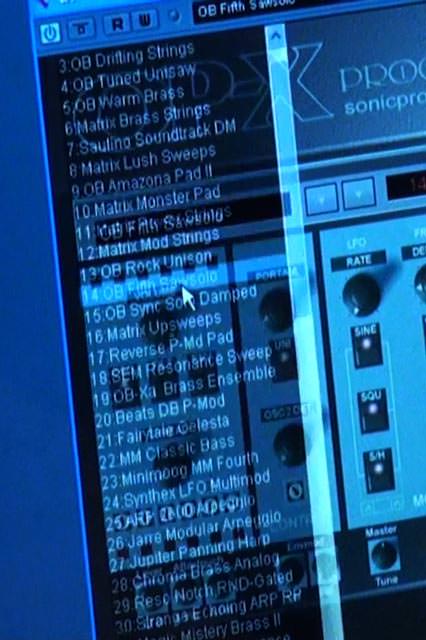

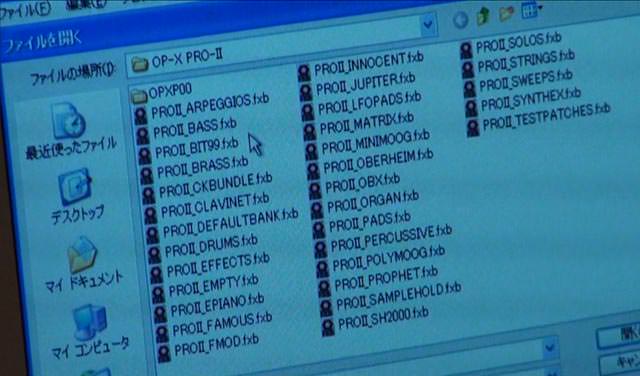

下記のようにスマートにプリセットを選択できます。OP-X PRO-II専用の新規バンクも莫大に用意されています。

面白いのはオーバーハイム機種や楽器カテゴリーだけでなく、JUPITER、PROPHET、SH2000、POLYMOOG、MINIMOOGなどの代表的ビンテージ・シンセまで再現されている点です。もちろんムービーでも紹介していますが、これらのシンセの特長的音色はもちろん、アーティスト音色も網羅されていてホントいい音しています。

さまざまなジャンルのバンクプリセット(各バンクに、プリセットが含まれています)

華麗なるオーバーハイム・ヒストリー

オーバーハイム社は1973年にトム・オーバーハイム氏によって設立されました。以下はオーバーハイムの歴史的な機種です。

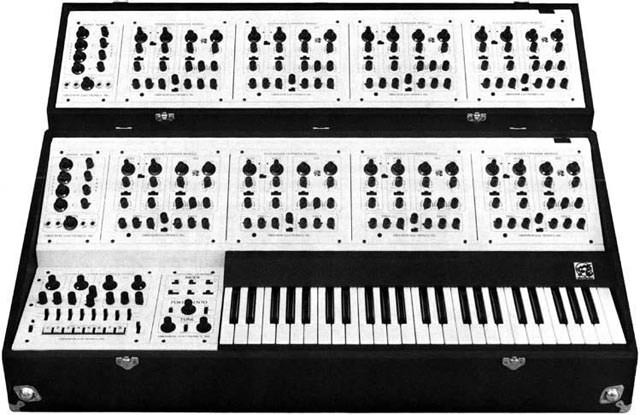

●8 voice(1977年〜当時の価格:¥3,450,000)

SEMというモジュールを組み合せる事で2 voice、4 voiceもあった。音色プログラムも可能だった。

●OB-X(1979年〜当時の価格:¥2,400,000)

オーバーハイム初のコンパクト型アナログポリシンセ。

OP-Xのモデルとなった機種です。

●OB-Xa(1981年〜当時の価格:¥2,000,000)

VAN HAREN”Jump”のイントロ・フレーズが有名。

●OB-8(1983年〜当時の価格:¥1,380,000)

OB-Xaを改良し多機能+MIDI対応になった。

ミュージックトラックのオフィシャルレビュー映像でも紹介しています。

●MATRIX-12(1984年〜当時の価格:¥980,000)

音源モジュールXpanderを2台分搭載した重量級モデル。

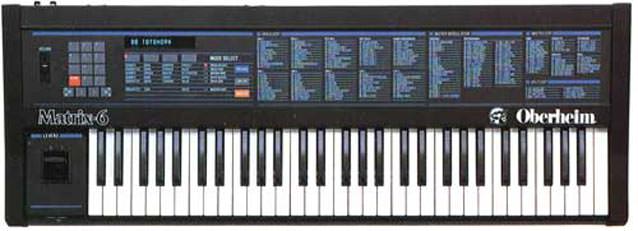

●MATRIX-6(1986年〜当時の価格:¥298,000)

発振器にDCOを用い、パネルがフラットになった。

●OB・12(1999年〜当時の価格:¥150,000)

イタリア・バイカウント社製。音源はアナログ・モデリング。

●SEM with MIDI to CV(2010年〜MI7にて購入可能 ¥99.800)

設計者であるTom Oberheim氏自身の手で復刻した製品。

OP-X PRO-IIの セパレート・ボイス・デザインとは?

何といっても「OP-X PRO-II」はアナログシンセ・サウンドの忠実な再現という観点から、他のソフトシンセでは成しえなかった各ボイスの振る舞いを完全再現しています。これにより、実機と同様のサウンドが得られるのです。

各ボイスが別々の振る舞いをするという点では、オーバーハイム・ヒストリーで紹介した”8 voice”という機種がありますが、写真で分かるとおり、まさに完全なモノシンセが8台合体してします。イメージとしては「OP-X PRO」は、この形態に極めて近いプログラミングが可能といえます。

では実際どのように各ボイスの振る舞いをコントロールするのかを見てみましょう。

「OP-X PRO」では、複数のオシレーター、フィルター、エンベロープをアナログのハードウェア同様独立、制御することで様々な効果を作り出すことが出来ます。 開発元のソニック・プロジェクト社は、このコンセプト/技術を「Separete Voice Design(セパレート・ボイス・デザイン)」略して「SVD」と呼んでいます。

このパネル上に、ドライバーで回すノブのようなつまみがあり、これをトリムポッド(微調整つまみ)といいますが、これに「SVD」の秘密が隠されています。

例えばフィルター。「OP-X PRO-II」は12音ポリフォニック(和音)での演奏が可能ですが、12つの各ボイスごとにフィルターの値を設定できます。 これにより、打鍵ごとに硬い音や丸い音が発音します。

ちなみに、ボリューム上にあるインジケーターで現在発音しているボイスが点灯します。パネル上部に6つ、下部に6つで12ボイス分となります。

各オシレーターのピッチ、ディケイ(減衰)、リリース(余韻)の長さも個別に設定可能です。スローなパッドサウンドなどでは絶妙な効果を発揮します。

ポルタメントのかかり具合も各ボイスで設定できます。この機能は特筆モノで、鳥肌モノの劇的なポルタメントを体験できます。他のソフトシンセや最近のハードシンセは絶対味わえない素晴らしい効果ですよ〜。

12ボイス内でのミュートが可能です。ユニゾンにした際に音が太すぎる場合などに効果的です。

各ボイスの定位も設定できます。これもオーバーハイムならではのゴージャスな広がり感を演出する機能です。

パッド系サウンドでは、必須と言えるでしょう。

最後の大物“オーバーハイム”を再現するにあたり、ソニック・プロジェクト社の「OP-X PRO-II」は、アナログ・シンセサイザーの本質であるハードウェア独特の挙動を見事に再現しました。

バーチャル・アナログのソフトウェアによって数々の往年の名機たちが蘇る中、あえてアナログの不安定要素を、忠実かつ理論的にコントロールすることで、当時のアナログ・シンセサイザーの質感を再現するというコンセプトは、今までになく斬新で非常に好感がもてますね。

これらの「OP-X PRO-II」の機能を駆使した音色による演奏や操作などがムービーで紹介されています。ぜひご覧ください。

※映像ではMACを使用していますが、BootCampでWindowsXPを起動していることから、WINDOWS専用のVSTiが動作しています。

※MacOSでは動作しませんので、ご注意ください。

その他のオフィシャルレビューでは、前述のオバーハイム・ヒストリーで紹介した実機のMATRIX-12、MATRIX-6、OB-8もアップされているで、ぜひこちらも見てくださいませ〜!

OB-8の映像はこちら

MATRIX-12の映像はこちら

MATRIX-6の映像はこちら

この「OP-X PRO-II」はメディアウェーブというサイトでダウンロード販売していますが、なんと旧バージョンの「OP-X PRO」と最新版の「OP-X PRO-II」をセットにして、¥10,800(税込)にて販売されています。

なんと太っ腹なスペシャル・プライス。

※OP-XProユーザーのアップグレード版は2011/1/31までは¥3,480で販売中です。

もしも使っているPCのCPUパワーに余裕がない場合には、「OP-X PRO」が役に立つでしょう。

もちろんCPUパワーに余裕のある方は「OP-X PRO-II」でガンガンに鳴らし込んでくだされ。

【OP-X PRO-II 動作推奨スペック】

対応OS:Windows XP / Vista / 7

CPU:Pentium4 3.0Ghz(最低動作)

Core2Duo 以上(推奨)

Core i5/i7(最適)

対応ホスト:32bit VST host (Win)

※ 64bit環境でお使いの方は、JBridgeの使用を推奨しています。事前にデモ版で必ずご確認下さい。

■オフィシャルレビューHD版について

ミュージックトラックのオフィシャルレビューHD版では、映像はハイビジョン映像を記録し、音声はマルチトラックでZOOM のR16を使用してデジタルレコーディングを行い、それぞれの素材をもとに映像編集しています。