Novation UltraNOVA

- 2011/03/29

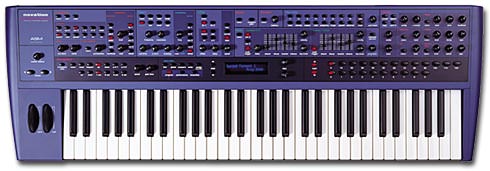

さて今回紹介するのは、濃厚なブルーのボディが美しいnovationの“UltraNOVA”です。

SupaerNOVAで培った洗練されたバーチャル・アナログシンセのエンジンを大きく進化させ、ウェーブテーブルシンセシス、強力なエフェクト、ボコーダー、タッチセンス式ロータリーエンコーダー、 マスターコントローラー機能、さらにはUSBオーディオインターフェイスと、先進の機能が凝縮されたシンセサイ ザーです。

何たって見た目がカッコイイ!!惚れぼれしますな、このデザイン。それでは、各セクションを順に見ていきましょう。

CONTROLセクション

上部にある8つのつまみが、このUltraNOVAの最大の武器であるタッチ&ツイーク・エンコーダーです。

液晶画面に出ているパラメーターを変更・調整する役割(当然、表示の真上にあるエンコーダーがそれぞれ対応)であるツイーク機能と、あらかじめ音色に仕込まれているパラメーターのノブに触れるだけで過激な音色変化が得られるタッチ機能の両方を備えています。

特にタッチ機能は素晴らしく斬新!!

触るだけでどんどん音色が変わっていく体験はとても新鮮です。しかも複数のノブに触れると過激さが倍数ではなく乗数的変化となります。これほど触っていて気持ちいいシンセサイザーは久々です!

右端の大きなエンコーダーは多用されるフィルターアサインされていて使いやすい。

ノブ下のボタンはAUTOMAP(オートマップ)時に威力を発揮します。

SYNTH EDITセクション

OSCILATOR、MIXER、FILTER、VOICE、ENVELOPE、LFO、MODULATIONとアナログシンセの王道的構造がそのままボタンとして存在し、それぞれを押すことで、液晶画面にパラメーターが現れます。非常に分り易いアイディアですね。右サイドにはアルペジエイターやコードメモリー、8つのノブをツイークかタッチのどちらかで使用するかを選択するアニメートの各ボタンがあります。

GROBALセクション

付属のボコーダー用グースネックマイクの差込口、マスターボリューム、USBオーディオインターフェイスとして使用する際のホストと本体シンセサウンドとのバランス、オーディオやグローバル設定のボタン、プラス・マイナスのオクターブ・シフトボタンで構成されています。

MODE/SOUNDボタン

上部のエンコーダーは回す機能と押し込む機能の両方を備えています。特に音色選択時に回してパッチ選択、押しこんでバンクへ移動といった複合的な動きがスピーディにできます。

その下には、本体シンセの音色を選ぶSYNTHボタンがあり、この時には下のPATCH BROWSE(パッチ・ブラウズ)機能でカテゴリーごとの音色を探すことができ、とても便利。

AUTOMAP(オートマップ)はUSB接続時にPC側で立ち上がっているソフトシンセなどを8つのエンコーダーでコントロールできる機能です。このあたりはムービーにて詳しく説明しているので、ぜひ御覧ください。めちゃくちゃ便利です。

Pitch Bend/Modセクション

ピッチベンド、モジュレーションのホイールは妖しいブルーによる自照式。表面もゴム加工されて使い心地バツグンです。

Rearパネル

USB、MIDI端子、サスティン、エクスプレッション、SPDIFアウト、ヘッドホンの各端子と2つのインプットと4つのアウトプット。もちろんUSBオーディオインターフェイス時にも2in4outとして機能します。

このように充実の機能満載のUltraNOVAですが、そのサウンド・クオリティも申し分ありません。最近のトレンドであるアルペジエイターを駆使したテクノ/トランス系音色の充実はもちろん、往年のビンテージ系アナログサウンドもバツグンのクオリティで多数搭載されているのが私は嬉しい!!もちろんボコーダー・サウンドも超ゴキゲンなのは当たり前。

NOVATIONヒストリー

ここでNOVATIONの歴史を振り返ってみましょう。

何と行っても最初の機種は1992年に登場したヤマハQY10を載せるキーボード。これは画期的でしたね。このアイディアは、AKAIのiPhone/iPadを載せる機種に受け継がれていますね。

BASS STATION(1995年)は、ベースに特化したシンセ。1Uのラック版もあった。

1998年には当時先進的だったバーチャルアナログ音源を搭載したNOVAが登場。そのシャープでヌケの良いサウンドはテクノ/トランス系御用達だった。

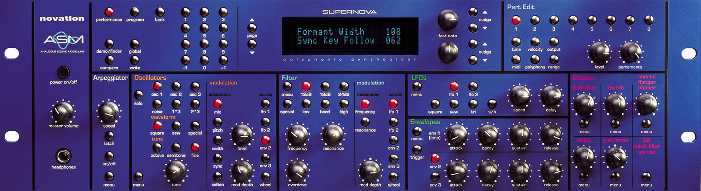

2000年、NOVAを大幅にブラッシュアップしたSUPERNOVA(ラック版のみ)が登場。

ミュージックトラックのyoutubeチャンネルでは、SUPERNOVAのムービーも視聴できます。

SUPERNOVAをさらにポリフォニック数や数々の機能を大幅に拡張したSUPERNOVA IIとSUPERNOVA II KBD(2001年)。

2002年には25鍵のコンパクトなK-STATIONが登場した。

その後はマスターキーボードに特化したプロダクト・ラインナップを中心としていたが、2007年にXIOというマスターキーボードにバーチャルアナログ音源を搭載したモデルも発売した。

PCとの連携によるインテグレーション

UltraNOVAのスゴイところは、単体シンセサイザーとしてのバツグンの完成度を保ちながら、NOVATIONの最近のラインナップであるマスターキーボードで培ったノウハウまでも惜しみなく投入している点です。

特に2in4outという高スペックでのUSBオーディオインターフェイスはもちろん、AUTOMAPによるPC内ソフトウエアとの連携は素晴らしい。現存する各社のソフトシンセのテンプレートは、ほとんど網羅されているといっても過言ではありません。

ムービー内でもアートリアのminimoog V2にて試していますが、PC内にあるソフトシンセは起動時に全てサーチされチェックマークを入れるだけ。あとはminimoog V2を立ち上げれば自動的にUltraNOVAのディスプレイ上にminimoog V2のパラメーターが現れ、8つのノブで完璧にコントロールできました。

さらに、このエディターがまたよく出来てる!

もちろんDAW上ではプラグインエディターとして動作します。超便利!

このようにUltraNOVAは先進の機能が満載されていますが、とても使いやすく仕上がっています。ライブに音楽制作に、どんなシーンでもフィットする素晴らしいシンセサイザーですね。

しかも超リーズナブルなのもGOOD!。お近くのお店で要チェックですよ!!

ムービーでも、私「UltraNOVA」を気持よく弾きまくり解説しています。ぜひ御覧くださいませ~。

著者: 氏家 克典