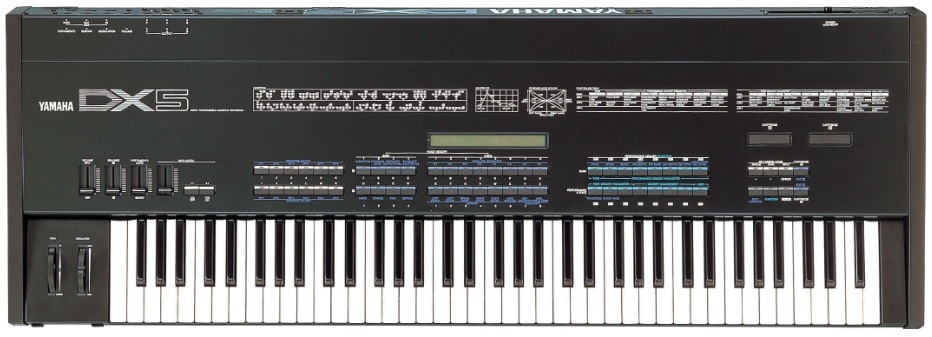

YAMAHA DX-5

- 2010/02/10

ここに注目:

- 世界でヒットしたFMシンセサイザーのプロフェッショナルモデル

- DX-1に次ぐYAMAHAのFM音源シンセサイザーの最高峰!

- DX-7、2台分のスペック

今回紹介するのは、デジタルシンセの元祖YAMAHA DXシリーズの中堅モデル「DX5」です。

1980年代初頭、アナログシンセ全盛時に突如登場したFM(フリキュエンシー・モジュレーション)音源という、未知のデジタル方式によるシンセサイザーとしてあまりに有名なDXシリーズ。

私自身も当時、アナログシンセをガンガンに使ってライブやレコーディングに明け暮れていたところに、「今度ヤマハからデジタルの凄いシンセが出るらしいぞ…」という噂を聞きつけ、ワクワクしていた頃が懐かしい!

当然、1983年のDX7発売時には即効で手に入れ、FM音源の仕組みを理解すべく朝から晩まで食事も忘れ、音作りの可能性に没頭していました。FM音源の仕組み自体はアナログシンセでも可能なので簡単だったけど、莫大な組み合わせや相乗効果によるFMならでは変調は、アナログシンセの全く及ばない領域に達していた。でも最高に面白かったですね。

FM音源ヒストリー

GS1~1980年

FM音源は、1970年晩年にジョン・チョウニング博士を中心としたスタンフォード大学によって開発され、ヤマハがそのライセンスを受け実用化し研究開発を進めました。その最初の機種。TOTOの代表的アルバム「TOTO Ⅳ」では“Africa”をはじめ、ほとんどの曲でFM音源独特のアコースティック感のある金属系マレット・サウンドや重厚なブラス・サウンドなどのGS1サウンドを聞く事が出来ます。

DX7~1983年

¥248,000という当時としては破格の価格で登場。この年以降のヒットチャートはすべてDX7サウンドで埋め尽くされ、特にFM音源お得意の金属ハンマー音が特徴的なエレクトリック・ピアノはDXサウンドの代名詞となりました。

DX1, DX5~1984年

DX7二台分の音源を搭載したフラッグシップ・モデル。DX-1は、アルゴリズムやオペレーターの情報がディスプレイに表示されD/Aコンバータなど最高級のオーディオ技術、部品を使用していたため、DX-7が単純に2台分というレベルを超えたサウンドが特徴でした。重さも超弩級で、73鍵の木製鍵盤で、51Kgという、現在のシンセサイザーでは考えられない重さでした。

TX816~1984年

DX7を音源モジュール化しラックマウント可能なサイズに8台分詰め込んだモンスター級の音源モジュール。MIDIが出来たからこそ可能になった音源のラックマウント化で、当時のシーケンサーQX-1による8台のDXをコントロールする自動演奏は圧巻でした!

DX7Ⅱ~1986年

DX1、DX5と同様の2台分のFM音源を搭載し、軽量化を中心にユニゾンモード等の新機能やフロッピーディスクを搭載(FD)したモデル。32ボイスでデュアルモードにすることで、16ボイス2台分のDX-7として厚みのあるサウンドが出せるようになりました。

TX802~1987年

DX7Ⅱ相当の音源モジュールで8パートのマルチティンバーに対応したラック音源。

SY77~1989年

FM音源とPCM音源を掛け合わせる事ができるRCM音源。オペレータにサイン波以外の波形も搭載され、フィルターの搭載によって加工もできるようになり、音作りの幅が大きく広がったモデル。シーケンサーを搭載することでワークステーションの機能を搭載するようになったモデルでした。

PLG150-DX~1997年

1990年代はシンセの音源もリアルさを追求した結果、サンプリング技術が全盛となり、PCM音源が主流となりましたが、FM音源はシンセサイザーの拡張音源のサウンドボードとして進化しました。

FS1R~2000年

新たな次世代FM音源のアプローチとして、フォルマント・シンセシスを搭載した拡張FM音源として素晴らしいサウンドを残しましたが、ラックマウントサイズだけのモデルで終わってしまったのが残念です。

DX200~2001 年

ソフトウエアによるFM音源~2000 年以降

FM音源はパソコンの処理能力の劇的進化とDAWの進化により、コンピューター上で再現できるようになり、様々なタイプのFM音源のプラグインが発売されました。そのFM音源方式のプラグインシンセサイザーは、新製品も含め現在でも盛んに登場しています。

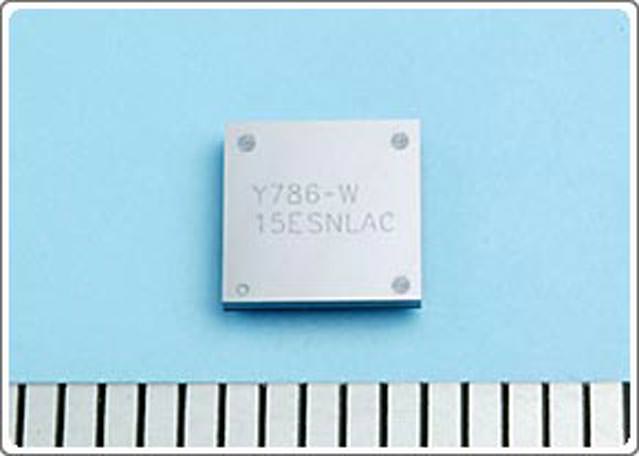

携帯電話用音源チップ化~2000 年以降

FM音源は、YAMAHAによって小さなLSIとして開発され、ほぼ全ての携帯電話のリッチなサウンドは、このFM音源チップによりメロディーを鳴らしていました。また、ゲーム機もFM音源を採用するほど、デジタルで発音するFM音源の多彩なサウンドは一つの時代を作り上げました。

FM音源のしくみ

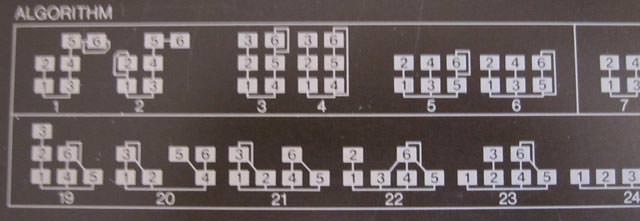

FMとは、周波数変調=Frequency Modulation(フリークエンシー・モジュレーション)の意味で、周波数(音程)による2つ以上の波形の掛け算を意味します。DXシリーズにはオペレータというサイン波を発信する箱が6つあり、それを並列、直列に組み合わせることにより、32のアルゴリズムが選択できます。

例えば下記の写真にあるDX-5本体にプリントされたアルゴリズムNo5番目のような構成の場合、「2」のオペレータが「1」のオペレータを変調し、「1」のオペレータから音声が出力されます。

同様に「4」から「3」へ、「6」から「5」へ変調され、それぞれ「3」と「5」から出力されます。

すなわち、このアルゴリズムだと、3系統の出力となります。

出力される波形はそれぞれのオペレータの音程や音量で変化しますが、基本的に音程が1:1の場合は「ノコギリ波」、1:偶数の場合は「矩形波」となります。もちろん非整数倍の音程を掛け合わすと簡単に金属音となります。

さらにDXシリーズの大きな特徴は、それぞれのオペレータがエンベロープ・ジェネレーターを持ち、127段階のベロシティを設定できることです。これにより、鍵盤のタッチ(イニシャル、アフター)によりアコースティック楽器に匹敵するダイナミクスを得ることができました。

下図はDX5にプリントされているアルゴリズムの一部ですが、上に積み上がるオペレータが多いほど過激な音色を作れるのは言うまでもありません。

DX5の機能

さて、今回紹介する「DX5」は、2台分のDX7が1台に凝縮された当時でもハイエンドな機種です。値段も\598,000と高額で、なかなかアマチュアが手軽に手をだせるシンセサイザーではありませんでした。そういう意味でも、当時は私にとって憧れのシンセサイザーの一つでした。

今でも、初めてDX5を体験した時の感動は忘れもしません。ステレオ出力した時の包み込むような広がり感と重厚かつソリッドな出音に、完全ノックアウト状態でした。

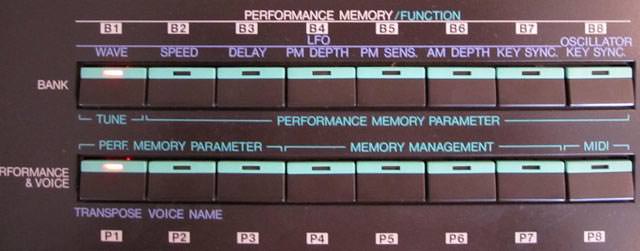

では、パネルを見てみましょう。MOTIFシリーズにも継承されていますが、ボタンを左右に多く使用し、音色選択、エディット機能、各種ファンクションを機能的に配置するデザインの先駆けでした。

左サイドはピッチベンド、モジュレーション・ホイール。AとBの2系統のバランス、ポルタメント、データ・エントリーのスライダーが並んでいます。

その右には、6つのオペレータのセレクト、ON/OFFのスイッチ、A、Bそれぞれの系統のバンク選択ボタンがあります。紫色のプリントはエディット・モード時のパラメーター選択時に使用します。

中央部に2行のディスプレイ、その下でボイス(音色)を選択します。

右サイドは、A、Bの2系統で作成されたパフォーマンス音色の選択ボタンです。緑色のプリントはファンクション機能時のパラメーターです。

右端には、のDX1と共通のカートリッジ・スロット(A、Bの2系統)があります。その下にモードの選択ボタンがあり、シングル、デュアル、スプリットから選択できます。

リアパネルは、アウトプット、ペダル類の接続、MIDI端子が並んでいます。出力はもちろんA、Bをステレオ接続することで広がり感のある音場が得られます。プロ機器らしくキャノンによる出力端子も搭載。

2台分のFM音源による絶妙な音

やはりDX7、2台分の贅沢な出音は素晴らしい!!

ウォームでファットなブラスはもちろん、キーOFFまでプログラミングされた繊細なタッチを再現できるFMエレピ、本物を超えた金属感によるベル系音色、過激な効果音まで、どの音色も現役で使える音のオンパレードです。もっとも感じた点は、本物のFM音源の指に吸い付くような反応の良さです。このタッチのスピード感は昨今のPCMシンセによるサンプリングで再現されたFMサウンドとは一線を画します。

そのあたりをムービーで、ぜひご確認ください!気持~ちよくDX5を弾きまくっている私を見れば一目瞭然です!!