MODARTT PIANOTEQ

- 2008/10/06

メイン画面は見ての通りとてもシンプル。

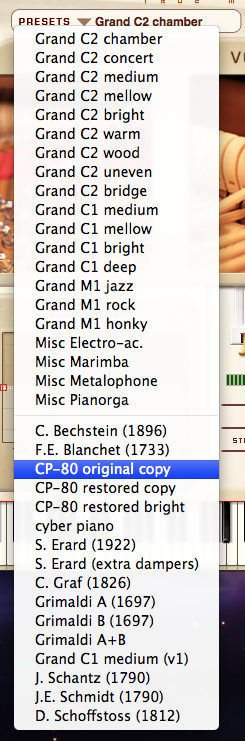

1. プリセットされた様々なピアノを選択できます。

2. 選択されたピアノの構造を、ボタンを押すたびにランダムに変化させることができます。

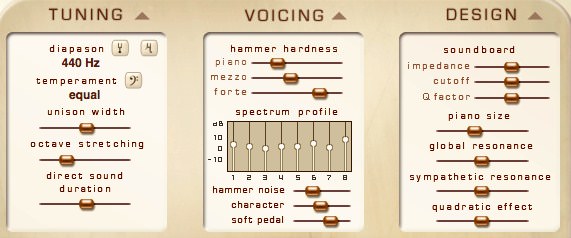

3. ピアノに張ってある弦のチューニングに関するセクションです。

4. 弦をたたく部分であるハンマーの固さや材質、ハンマーが弦を叩くときに発生するノイズなどを調整します。

5. ピアノそのものの構造、例えば共鳴板やボディの大きさなどを調整できます。

6. イコライザーによる音色補正とヴェロシティによるMIDIキーボードでの弾き心地を調整できます。

7. ピアノのペダル部分で、もちろんMIDIによる制御が可能です。あとはボリュームや音の定位、音像の広がり感を調整できます。

8. ピアノを取り巻く環境である残響感や同時発音数、ペダルを使用した時のノイズなどを調整します。

皆様にとってもピアノは身近な楽器でしょう。しかしハープシコードに始まりピアノフォルテを経て現代のピアノとしての完成形に至るまで3世紀以上を経ているのです。その奥の深いピアノを電子楽器で再現するために様々な努力と技術が投入されてきました。初期の電子ピアノではアナログの波形を使用したり、FM音源でも様々な試行錯誤でピアノの再現が模索されました。

で、最も画期的だったのが楽器そのものを録音して再現するサンプリングという技術です。どんどんメモリーや記憶媒体が格安となりコンピューターの処理速度も飛躍的に向上したことにより、現在では録音された素材の容量が30GBや50GBといったピアノ音源が出現してきました。もちろんそのサウンドは本物そのもので超リアルです。

さて今回レビューする「PIANOTEQ」ですが、サンプリングされたピアノの素材などは全く使用しません。ピアノの構造そのものを仮想的にコンピューター内に構築し、リアルタイムに演算して音を出しています。この方式をモデリングと呼ぶのですが、なんと、、、

容量が15MB!!単位を間違えていません(笑)

15メガバイトです!今や携帯電話でさえ内蔵メモリー1GB、SDカードに至っては2GBが数百円で買える時代です。そんなプログラムで音は大丈夫なの?という懐疑的なスタンスで音を出してみて、、、びっくりしました!!たまげました!!

これは、まさしくピアノです。これって文章で書いても全く説得力がないのが悲しいー(笑)。そこでDVDムービーです。PIANOTEQの抜群のサウンドクオリティを私の華麗なプレイでご堪能いただけます。

さて、プリセットですが、クラシック系とモダン系の2種類のモデリングされたピアノが入っています。さらにユーザー登録することによりWEBサイトから新たにモデリングされた様々なプリセットがダウンロード可能です。

中でもピアノの元祖である歴史的なハープシコードやモーツアルト時代のピアノフォルテ、エレクトリックグランドのCP80などがラインナップされています。(これらもDVDムービーで確認してね)どれも秀逸です。

さて音の印象ですが、何といってもナチュラル、弾いていて指に吸い付く感覚を体感できます。今回はピアノ音源ということでMIDIコントローラーに88鍵盤、ピアノタッチの「KX8」を使用したのですが、タッチ感、ダイナミクス制御も完璧で、まさにベストマッチングでした。

このPIANOTEQで最もユニークなのは自分でピアノの構造そのものを作りかえることができる点です。変更できるパラメーター(要素)を見てみましょう。

「TUNINNG(チューニング)」内には基本チューニングを合わせるためのA(ラ)の音を合わせる設定(通常は440Hz、コンサートなどでは442Hzなどに設定する場合もあります)やピアノの中広域には弦が3本張ってあるのですがそれぞれを微妙にずらして広がり感を出したり、わざとチューニングを狂わせてホンキートンク調にしたりできます。また古典的な調律法を瞬時に再現することも可能です。

「VOICING(ボイシング)」では、弦を叩くハンマーの固さや材質、発生する倍音の量、ハンマーが弦にあたる時のノイズ音の調整が可能です。特にCharacter(キャラクター)というパラメーターを上げると通常のピアノでは絶対出ない倍音まで出すことができリングモジュレーター(金属音)的で過激な音作りが可能です。

「DESIGN(デザイン)」には共鳴板、ピアノの大きさ、打弦によって他の弦が共鳴する音量などを調整できます。とくに共鳴板はピアノにとっての余韻や響きに直結する最も重要なもので、音色に大きく作用します。ピアノサイズも同様で1.3mから10mの間で調整可能です。やはり10mのピアノは雄大な響きがしますが、1.3mにすると弦や共鳴板の響きが飽和しだしてベルのような音色になってきます。(不思議な感覚です)

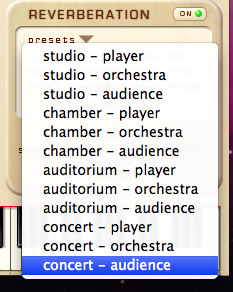

さらに、私が感心したのがリバーブ(残響)の画面です。

いくつか種類があるのですが、スタジオで演奏者が聞いているピアノやコンサート会場の客席で聴くピアノの音など、ピアノを取り巻く環境までも音色パラメーターとしてしっかり網羅している点がとてもユニークです。ピアノの音そのものにストーリー性まで付加できると言ったら言い過ぎかもしれませんが、それくらいイマジネーションを掻き立てられます。

ところで、このPIANOTEQを設計したのは、著名なピアニスト専属のフィリップ・ギヨームという調律師の方だそうで、その設計思想にエンジニア的思考が垣間見れますね。

とにかく素晴らしいピアノ音源です。音の存在感、音圧感がものすごく自然かつリアルなので、オーケストラや大編成の楽曲のなかでも全く埋もれることなく、その存在をアピールできます。すでに私の中でも超定番ピアノ音色になってしまいました。なんたって15MBですよ!!

著者: 氏家 克典