ROLAND JX-8P

- 2009/11/15

アナログシンセサイザーがポリフォニック化されたシンセサイザーが日本の国産メーカー各社に開発され、コンシューマ向けに低価格なモデルとしてヒットしたROLANDのJUNO、αJUNOシリーズの後継として、80年代の前半にJXシリーズが登場しました。

今回紹介するJX-8Pの特徴としては・・・・

- 操作パネルのデザインがタッチラミネート式のプッシュボタン(後のDX-7なども同じような作り)によるボタンレス

- 近未来的なシルバーを基調として、ボタン部分をカラフルに飾った奇抜なカラーリング(JX-10は、グレーのシックなカラー)

- サウンドのエディットは、DIN規格のケーブルで接続したPG-200(JX-3P)、PG-800(JX-8P)の外部プログラマーモジュール(別売)によって行う方式(本体のみでも可能)

細部の紹介

パネル左部分

メインボリュームその他、主にコントローラー系のスライダーを装備。ROLANDの特徴あるベンダーは、近未来的な円形でピッチとLFOをコントロール。

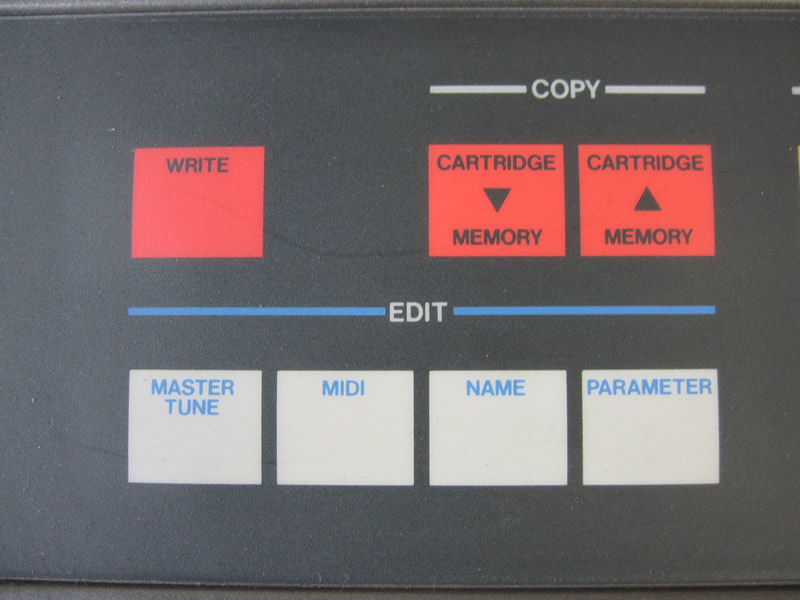

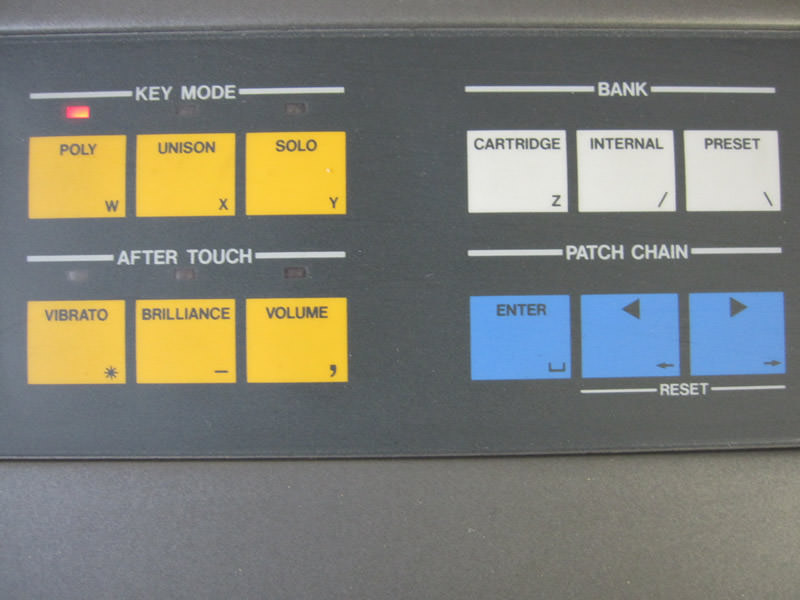

各種エディットパラメータ、モード切替、コントローラ、バンク・パッチ

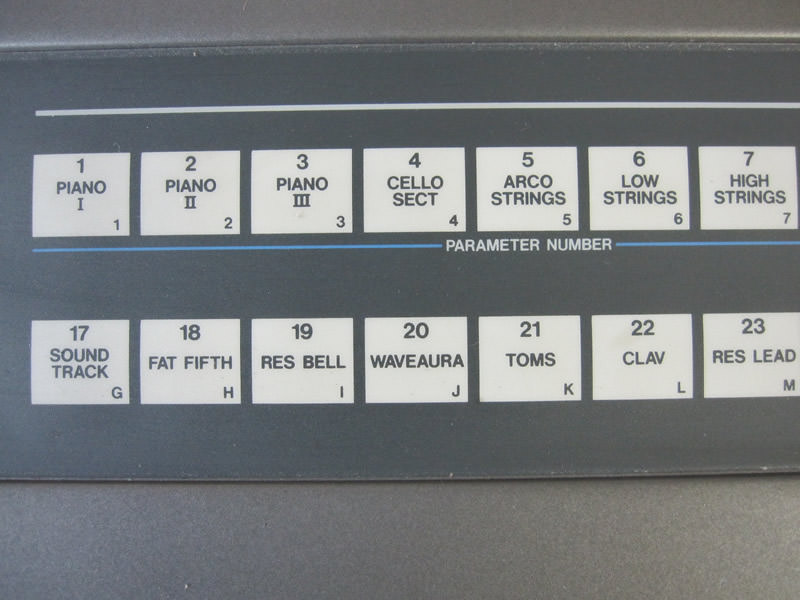

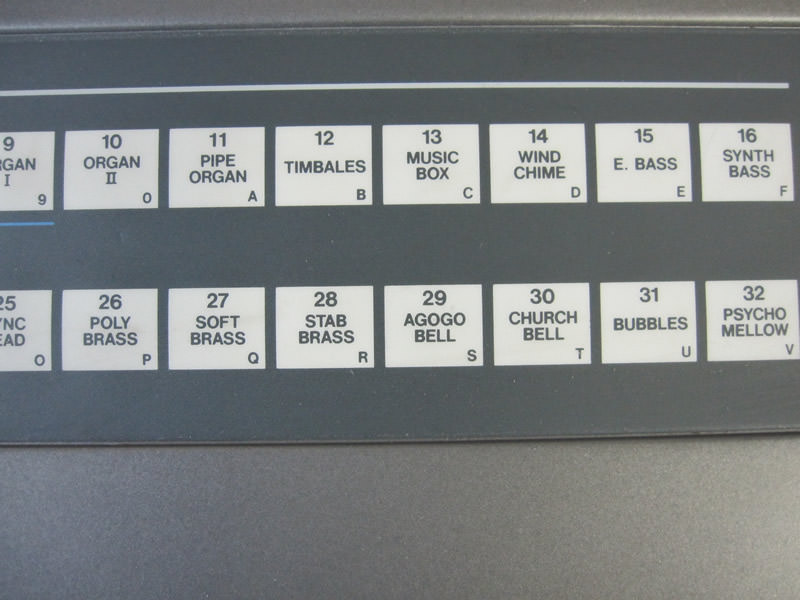

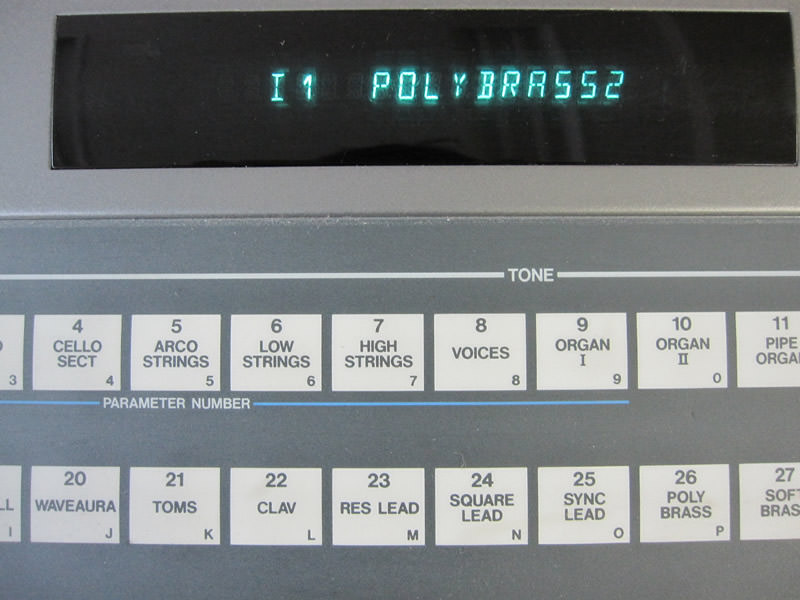

ROMプリセットは、パネルにプリセット名が印字されています。

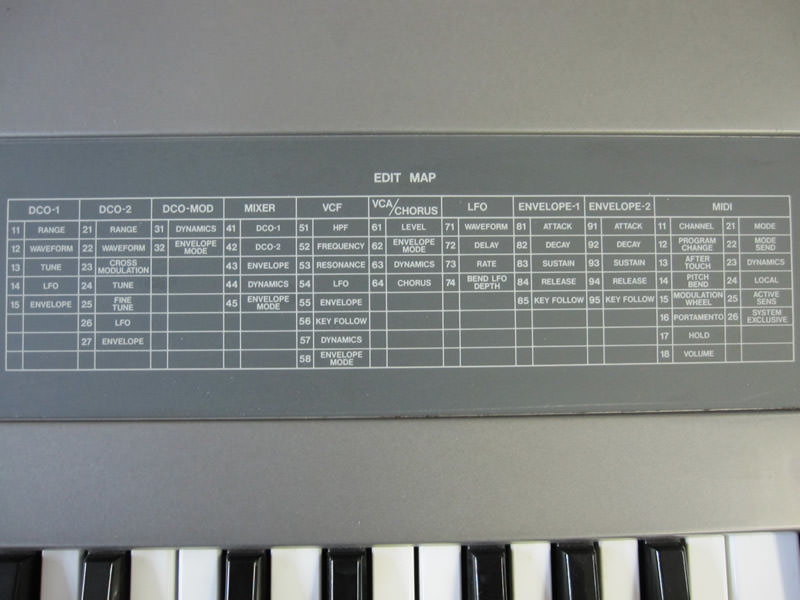

プリセットボタンとパッチ表示ディスプレイ。パッチエディットは、右の表にあるパラメータをもとに、エディットモードからパラメータNOを選択、スライダーでエディットという、DX7と同じような操作方法。

今回のレビューで紹介しているJX-8Pの主なスペックは、

- オシレーター:12DCO(DCO:ピッチを安定させるため、デジタルコントロールされたオシレーター)

- 最大発音数:6ボイス(1ボイスあたり、2オシレーター)

- その他:1VCF、1VCA、ベロシティ、アフタータッチ、クロスモジュレーション、ピッチエンベロープ

- パッチメモリー:インターナル=64、ユーザー:64

- インターフェース:MIDI IN/OUT 、DIN(専用エディター接続用)、専用メモリーカートリッジ

シンセサイザーのスペックとしては、かなりオーソドックスな構成で、やはりチューニングが不安定なVCOを採用するよりも、よりピッチが安定したDCOを搭載するというところが、当時の流れでした。

パッチモジュラー式ではない、鍵盤型のアナログシンセサイザーとしては、音作りの可能性を最大限詰め込んだ機種だったと思います。オシレータ、フィルターの種類、アルペジエータ搭載を除き、名機であったJupiter-8やJupiter-6と同じようなスペック、構成で、ROLANDでいうクロスモジュレーション(リングモジュレーション)の搭載が、音作りにとっては大きな特徴でした。

ただし、こちらのJX-8Pでは、鍵盤のベロシティ、アフタータッチによるサウンドコントロールが可能だったので、表現力という意味ではJupiterシリーズよりも上手だったかも知れません。

クロスモジュレーションによる倍音付加によって、金属系、ベル系の音や、豊富な倍音を含むPADサウンドなどが簡単に作れました。オシレータシンクによるシンクサウンドや、ピッチエンベロープによるサウンドも特徴です。

ちょうど、この時期に前後してYAMAHAではシンセサイザーに革命を起こしたと言っても過言ではない、FM音源方式のDX-7が発表され、遅ればせながらも、ほぼ同時期にROLANDではDX-7に引けを取らないほどヒットした、デジタルPCMワンショットとアナログ音源のハイブリッド型シンセサイザーだったD-50が発表されるなど、デジタル方式のシンセサイザーが登場する時代の節目、過渡期にあったことが、このJXシリーズの不運でした。

今聴いてもこの暖かなウォームパッドサウンドのウネリや、アナログシンセサイザーのオシレータで作られた独特の金属系サウンド、シンク系、エレクトリックピアノ音などは、時代や流行に関係なく、非常に分厚く、好まれるサウンドです。

プリセットもインターナル(呼び出しのみ)64パッチ、ユーザー64パッチと、標準で128種類のメモリーを搭載し、それ以上のパッチはDX-7でも見られたような、外部専用カートリッジに格納される方式でした。

ムービーでは、インターナルのプリセット、ユーザプリセットをデモ演奏とともに紹介しています。今回は、映像による機種の説明ではなく、そのサウンドに重点を置いて、ただひたすら弾いて、紹介しています。

鍵盤型のアナログシンセサイザーとしては、エレピや金属系の音など可能な限りのサウンドを搭載し、それを活かす表現力を持っていたと思います。

やはり、アナログ音源は気持ちいい!

著者: 氏家 克典